Quel che segue è una sorta di sintesi del progetto che, con un gruppo meraviglioso di studentesse e studenti dell’ultimo anno, abbiamo realizzato tra dicembre 2023 e dicembre 2024, in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin. Quel che segue ospita allora un azzardo: la filosofia può sopportare la contraddizione di parlare di felicità anche dopo la morte, senza ridere di essa. E’ un modo per dimostrare come la filosofia sia ancora possibile a scuola e come, con essa, si possa non chiudere gli occhi di fronte alla complessità del presente.

Propriamente nostalgia

«La filosofia è propriamente nostalgia, un impulso ad essere a casa propria ovunque»

Ci sono vari modi per fare filosofia, o per essere filosofi. Quel che mi è stato concesso, è di praticarla a scuola. E a scuola, vi sono altrettanti vari modi di far filosofia.

C’è quello rassicurante – storico e dossologico, la “galleria di opinioni”, la chiama Hegel, per cui “Talete è quello dell’acqua, Anassimandro dell’apeiron, Eraclito del fuoco”. A ciascuno la sua parolina, il suo posto, come barattoli al supermercato. C’è quello dinamico – smart – che si fa concreto soprattutto negli esperimenti di debate, di dialettica muscolare. Quello per cui, si dice, la competizione è la più alta forma di collaborazione.

Tutti hanno punti di forza e tutti sono impiegati con fecondità.

Eppure, se posso, inizio con una poesia e accetto che il discorso si faccia scivoloso, perché i poeti, sapienti di emozioni, sanno giocare con le parole e dunque manipolare. Ma da essi, i filosofi hanno imparato una cosa di importanza capitale, che è proprio quella di scegliere le parole da usare. Nel poeta nessuna parola accade a caso.

Chiedo a Novalis in prestito questa parola e la prendo con me. Nostalgia. Perché prima di tutto so che alcune ragazze e alcuni ragazzi mi mancheranno. Mi mancano di già. E mi mancano le scuse per riveder i loro volti.

Uso Novalis per iniziare, al terzo anno, il percorso della storia della filosofia. Novalis e poi l’interpretazione di Heidegger: la totalità come bisogno di una filosofia che è malattia, che non può fare a meno di cercare. E poi il kosmos greco, quindi l’arché. In quelle prime precarie spiegazioni, gioca un poco ogni volta la nostalgia per le lezioni di chi, all’università, mi ha fatto conoscere queste cose. E’ un passaggio di testimone, forse.

Iniziare con la nostalgia è tuttavia prendersi un impegno, o meglio: fare una promessa. È stabilire un patto con la classe e impegnarsi in prima persona. Ciò che faremo insieme dovrà avere un senso per me, per voi, per noi. Ciò che potrebbe soffiare in questo spazio che è aula è aria diversa, sensazioni da ricordare. Parrà forse insensato ai cinici e ai codardi, quelli che scordano che chi c’è davanti non rimpiangerà le alte torri della verità, ma la fertile pianura dell’esperienza.

Filosofia tra tutte

La domanda quindi è lecita: che c’entra la nostalgia con la scuola? La prima cosa che ci torna in mente degli anni delle superiori sono le nostre compagne e i nostri compagni, le situazioni ironiche o assurde, le pessime figure, la fatica in fondo fatta insieme. Potremo mai avere nostalgia di una verifica di matematica o di storia? Può darsi, ciascuno ha le sue perversioni. Più facilmente, potremmo avere nostalgia di una gita, di una partita di pallavolo contro quelli di 5B, di un lavoro fatto in gruppo, di un dibattito, di un momento in cui in aula ci si è parlati liberamente e col cuore.

La filosofia è necessariamente una materia tra le materie – fa parte della logica dell’istituzione scolastica. Ma non è solo tale. Si badi, questo vale per ciascuna disciplina. La filosofia non è più di qualcos’altro. Semplicemente, sa di non esser di più. Questo è il suo di più. Ora, le discipline diventano altro da materie nell’orario settimanale, quando cogliamo il fatto che chimica o storia dell’arte, elettrotecnica o geografia, matematica o filosofia sono anche e soprattutto linguaggi per comprendere il mondo, per costruire e decostruire il mondo.

«Rifare il mondo, dopo il discorso devastante del mercante», dice Turoldo.

Talvolta, alla fine della quinta ora, mi resta questo briciolo di certezza: non si tratta più di spiegar loro il mondo, quanto piuttosto di capirlo insieme a loro. O la scuola fa sua questa urgenza, o andrà a scomparire per come l’abbiamo conosciuta. Ma, se fa sua questa esigenza, andrà a scomparire per come l’abbiamo conosciuta, perché il come l’abbiamo conosciuta oggi è insufficiente e della scuola per il come l’abbiamo conosciuta non dovremmo avere nostalgia.

Non è un vaticinio, né una minaccia; è una speranza.

Ragionevole speranza

Il Fedone è il dialogo della speranza, vissuto da Socrate mentre il veleno serpeggia e fa il suo implacabile effetto. E’ il dialogo in cui il filosofo e i suoi compagni sperimentano tutti i limiti della logica e in cui si capisce che l’unico modo per vivere il silenzio spettrale della morte è quello di non cederle parola, cioè di cercare ancora parole, ma in altro modo.

Il motivo per cui siamo giunti a questo punto è la morte – puzzolente bastarda, la chiama Hemingway, quando ne avverte l’alito. La morte di Giulia non è stato un pretesto: ragazze e ragazzi, con modalità diversissime, hanno avvertito più che di fronte ad altri, cosiddetti, fatti di cronaca, che qualcosa bisognava fare. Ragazze e ragazzi, sin dalle classi prime, hanno accettato di fermare tutto per mettersi a parlare, accompagnati non da adulti, ma dalle loro compagne e dai loro compagni di quinta. Queste ultime e questi ultimi hanno ragionato su come aprire il discorso senza imporre risposte, su come raccogliere balbettìi e proteste, sofferenze e perplessità. Non ci sono state esperte o esperti, ma solo persone, ciascuna delle quali è di certo la più esperta della propria vita.

Così, l’unico modo per vivere il silenzio della morte è, ad Atene migliaia di anni fa come per noi, quello di parlarne e di parlarsi. Quando mancano la spiegazioni, l’unica via è quella di cambiare linguaggio e cantare insieme – o rivolgersi agli dei se volete. Questo fece Socrate.

Di fronte alla morte del pensiero che l’istituzione-scuola spesso produce, l’unica possibilità è cambiare linguaggio.

Di fronte alla morte di Giulia, l’unica possibilità è stata quella di cambiare linguaggio.

Cambiarlo significa tornare a dargli peso, tornare a ponderare le parole (violenza, patriarcato, ascolto, cura, indifferenza…) senza darle per assodate. Tornare a ricordare che ogni parola ha un sottofondo emotivo, una storia dietro.

Il cambio del linguaggio è stato quello di pensare assieme, di ascoltare/ascoltarci e accettare di non avere soluzioni. Non ha certo potuto alleviare in nulla il peso che grava sui cuori della famiglia di Giulia, e tuttavia, proprio nel rispetto e sulla scia di come essa intende dare fecondità a questa morte, il silenzio della paura non ha prevalso.

La filosofia è tornata alla domanda senza risposta – non vuol dire che non ne abbia, di risposte, ma che possa cercare un senso senza imporle, pur con la sua tragica urgenza di trovarle. «Quando la ragione nacque, nei bei giorni di Grecia – dice Maria Zambrano – fu la depositaria, il veicolo della speranza».

Comune praxis

Abbiamo cercato un senso, e lo abbiamo cercato insieme. I cinici e i codardi, ancora loro, diranno che è insufficiente, che è forse impossibile. Nelle nostre aule serpeggia quel risentimento che Nietzsche, spiega Deleuze, ha cercato di stanare: è quell’atteggiamento per cui, per dirsi buoni, prima di tutto si ha bisogno di individuare “i cattivi”, ciò che è sbagliato, quel che non funziona. Una versione impoverita e volgare della dialettica spinge molte e molti di noi a cercare la rassicurazione di non-essere-come-loro, a sprecare energia in uno scetticismo disperato. Platone non intende arrestarsi al dolore e al silenzio della morte del maestro e, per bocca di Cebete, invoca: «Socrate, prova a convincerci come se effettivamente avessimo paura, e anzi, come non fossimo noi ad aver paura, ma piuttosto quasi che vi fosse in noi un bambino terrorizzato da queste cose. Cerca, quindi, di dissuaderlo dal temere la morte come uno spauracchio». E’ solo una suggestione forse, ma penso che l’intero sistema platonico nasca dal canto conclusivo di Socrate, nel Fedone. Quasi una ninna nanna per accompagnare i bimbi nel sonno della notte.

Aristotele dimostra che la felicità è nel pensiero, nel pensare, nella nostra capacità più autonoma. La Teoria è la più alta forma di Praxis e Praxis è vita. Certo, dice il Filosofo, si può far da soli, ma quando si fa insieme è forse ancora meglio. Mi affascina questo dubbio aristotelico, questo “forse” in cui si nascondono le ore in discussione con il suo maestro e con i compagni di scuola.

Anche noi abbiamo sperimentato questa forma di felicità nella filosofia. In sostanza, abbiamo camminato insieme.

«Quali radici hanno in noi pensiero e poesia? Ci interessa la necessità, l’estrema necessità, che le due forme della parola possono colmare. Qual è l’indigenza d’amore alla quale mettono riparo?». Così, ascoltando ancora Maria Zambrano, la parola conclusiva va a Fernando Pessoa, poeta:

Se potessi mordere la terra intera

e sentirne il sapore,

sarei per un momento più felice…

Ma io non sempre voglio essere felice.

Ogni tanto è necessario essere infelici

per poter essere naturali…

Non tutti sono giorni di sole,

e la pioggia, quando manca, la si invoca.

Perciò prendo l’infelicità e la felicità

naturalmente, come chi non si sorprende

che esistano monti e pianure,

che esistano rocce ed erba…

L’importante è essere naturali e tranquilli

nella felicità e nella infelicità,

sentire come chi guarda,

pensare come chi cammina,

e in punto di morte, ricordarsi che il giorno

muore,

che il tramonto è bello e bella è la notte che resta…

Così è e così sia…

Questo contributo è stato pensato per questo blog e per un monografico di Madrugada in uscita nel 2025

Il “programma di ricerca metafisica” costituito dalla psicanalisi – come lo definiva Karl Raimund Popper -, anche e forse ancor più nelle sue versioni (eterodosse e perciò feconde) junghiana e lacaniana, offre senza dubbio la possibilità di leggere le dinamiche del presente, e in special modo le relazioni tra adulti e ragazzi.

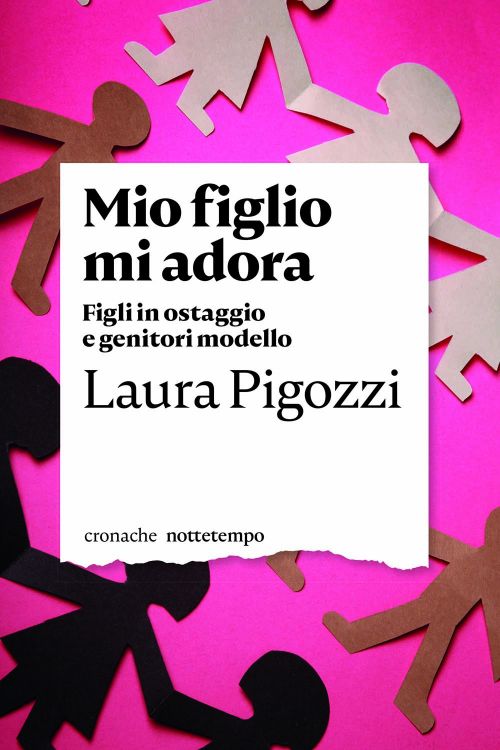

Il “programma di ricerca metafisica” costituito dalla psicanalisi – come lo definiva Karl Raimund Popper -, anche e forse ancor più nelle sue versioni (eterodosse e perciò feconde) junghiana e lacaniana, offre senza dubbio la possibilità di leggere le dinamiche del presente, e in special modo le relazioni tra adulti e ragazzi. Non diversamente, Laura Pigozzi, in Mio figlio mi adora (Nottetempo, 2016), sulla scia di Hegel letto da Lacan: «ogni sapere che si vuole tenere al riparo dal coinvolgimento e, quindi, da eros e pathos, è morto, vuoto. Il sapere che conta è quello che è costato la pelle, non quello della prestazione, dell’informazione, dei tecnicismi o dell’obbedienza, ma il sapere legato al rischio, commesso alla passione, che contrasta l’apatia e va in un’altra direzione rispetto all’anestesia contemporanea» (p. 43). Solo il ritiro dei genitori di fronte al percorso dei figli adolescenti (ma anche bambini) può aprire lo spazio necessario di una separazione che sia generativa in senso pieno, quello per cui la creatura è “messa al mondo” e non messa in casa.

Non diversamente, Laura Pigozzi, in Mio figlio mi adora (Nottetempo, 2016), sulla scia di Hegel letto da Lacan: «ogni sapere che si vuole tenere al riparo dal coinvolgimento e, quindi, da eros e pathos, è morto, vuoto. Il sapere che conta è quello che è costato la pelle, non quello della prestazione, dell’informazione, dei tecnicismi o dell’obbedienza, ma il sapere legato al rischio, commesso alla passione, che contrasta l’apatia e va in un’altra direzione rispetto all’anestesia contemporanea» (p. 43). Solo il ritiro dei genitori di fronte al percorso dei figli adolescenti (ma anche bambini) può aprire lo spazio necessario di una separazione che sia generativa in senso pieno, quello per cui la creatura è “messa al mondo” e non messa in casa.