Di che cosa parliamo quando parliamo di famiglia bunker?

La situazione “bunker” è di tutto una chiusura mentale personale, individuale. Non si tratta di giudicarla come ottusità o piccineria mentale, quanto di capire come ci si arriva, come cioè questi ragazzi si ritrovino, senza saperlo, chiusi in uno spazio mentale/emotivo angusto, ripiegato su se stesso, concentrato più sulla difesa dal negativo che non sulla possibilità di comprensione del reale.

In altri termini il bunker è un linguaggio autoreferenziale, un modo di interagire con il mondo, con gli altri, una sorta di abita indossato, un’abitudine, che ha origine famigliare in quanto ha la propria ultima spiegazione nella società .

E’ interessante il confronto con un’altra situazione-limite, quella del totalitarismo.

Lo spunto viene questa volta dalla cronaca che Helga Schneider dedica alla propria infanzia, durante la Berlino piagata dalla guerra e poi dall’occupazione da parte dell’Armata Rossa.

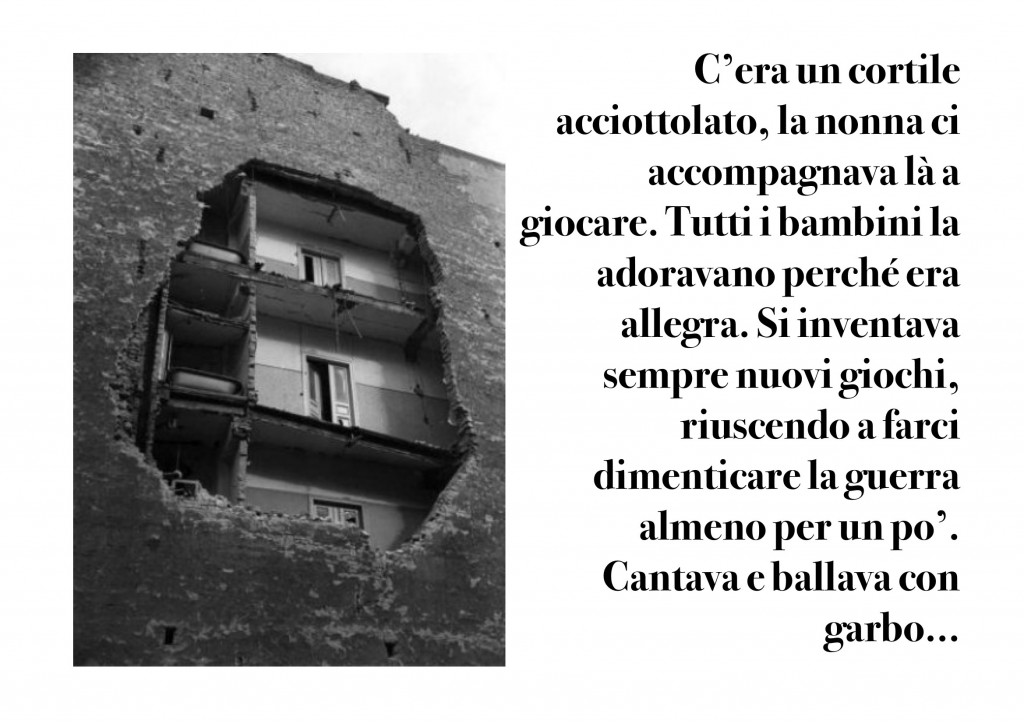

La scena si apre su di uno spazio giocoso, quello creato artificialmente dalle capacità di una persona adulta che vuole rendere felice la vita precaria dei bambini in guerra. E’ la nonna di Helga, che in una sorta di personalissima azione di resistenza (forse qui Camus parlerebbe di rivolta), mantiene con i piccoli quello che possiamo chiamare un legame creativo:

Ma nel bel mezzo dell’esibizione, le sirene iniziavano ad urlare, interrompendo la magia e costringendo tutti a rifugiarsi in quella che, anche per molti dei nostri nonni, è stata l’esperienza più diffusa di bunker, la cantina di casa. E’ questo il bunker fisico che Helga conosce, inizia ad odiare e amare nello stesso tempo, luogo di riparo coatto, di convivenza forzata, e insieme, rifugio necessario.

Ma non è questo il bunker che rischia di imprigionare la vita di Helga, né che a noi qui interessa, se non come spunto narrativo. Il libro di Helga inizia con una visita alla madre, trent’anni dopo che ella aveva abbandonato la piccola e il fratellino:

Vienna, primavera 1971

Vienna, primavera 1971

Salimmo in fretta le scale del vecchio palazzo \iennese e il cuore mi batteva così forte che non fui capace di suonare il campanello. Lo fece Renzo, mio figlio.

L’avevo cercata a lungo e ora, a distanza di trent’anni da quando mi aveva abbandonata in una Berlino già molto scossa dalla guerra, avevo ritrovato mia madre; viveva a Vienna, nella sua città .

lo, invece, nata in Polonia, vissuta nella Germania nazista e rimpatriata in Austria (paese natio anche di mio padre), ormai mi ero stabilita in Italia; avevo un marito e un figlio.

Quando la porta si aprì, vidi una donna che mi somigliava in modo impressionante. L’abbracciai piangendo, sopraffatta da un’incredula felicità e pronta a comprendere, a perdonare, a mettere una pietra sul passato.

Lei iniziò subito a parlare, a parlare di sé. Nessun tentativo di giustificare il suo abbandono, nessuna spIegazIone.

Raccontava. Molti anni addietro l’avevano arrestata nel campo di concentramento di Birkenau, dove faceva la guardiana. Vestiva un’impeccabile uniforme «che le stava così bene». Non erano ancora passati venti minuti che già apriva un maledetto armadio per mostrarmi, nostalgica, quella stessa uniforme. «Perché non te la provi? Mi piacerebbe vedertela addosso». Non la provai, ero confusa e turbata. Ma ciò che disse subito dopo fu anche più grave dell’aver rinnegato il proprio ruolo di madre. «Sono stata condannata dal Tribunale di Norimberga a sei anni di carcere come criminale di guerra, ma ormai non ha più nessuna importanza. Col nazismo ero qualcuno, dopo non sono stata più niente ».

Mi raggelò. E se lei, nel 1941, aveva deciso di non volere questa figlia, ora ero io a non volere questa madre! lo e mio figlio tornammo in Italia col primo treno. Renzo piangeva deluso. Come avrei potuto spiegargli il motivo per cui io non avevo trovato una madre né lui una nonna? Aveva solo cinque anni.

Perdetti mia madre per la seconda volta.

Non so se sia ancora viva. Ogni tanto qualcuno mi chiede se l’ho perdonata”.

Ancora una volta, non si tratta di discutere l’eventuale stato psicotico di questa donna. Del resto, Helga ne parla sempre come di una persona – diremmo – “normale”. Quando vado a proporre questo brano in classe, tuttavia, le posizioni si radicalizzano: da un lato chi afferma che “la madre è pazza”, e così chiude la questione; dall’altro chi si chiede come sia possibile tutto questo, e ancor più, se qualche forma di bunker mentale non sia possibile anche oggi, in forme certo diversissime da quelle della Germania degli anni Trenta.

Parlare di “situazioni-bunker” fa emergere i bunker personali, che non sono altro che il frutto di un comportamento sociale, filtrato attraverso la famiglia.

Il primo modo efficace per descrivere questa situazione ci viene offerto dallo scrittore americano David Foster Wallace, nel suo Questa è l’acqua, titolo di una raccolta di racconti, ai quali è affiancata la prolusione che l’autore fece in occasione di una cerimonia di laurea. La mentalità -bunker è quella che lui chiama il modo di pensare di default:

Questa emersione della centralità assoluta dell’individuo, che si trova a dover gestire il mondo – o meglio, quel che ritiene sia il mondo, cioè tutto ciò che gli appare avverso – è fenomeno possibile del bunker nel quale tutti siamo inseriti. E la chiusura-protezione del bunker emerge in primo luogo, oggi, nella relazione educativa con i figli.