«Ombra mai fu,

di vegetabile cara

ed amabile soave più»

(G. F. Haendel, Serse)

Distensio animi

Ci sono una voce e un’immagine.

Incastrate in quella zona del corpo situabile all’altezza dello sterno. Né ventre né testa: se Cartesio non si fosse perso dietro ai vaneggiamenti notturni sulla ghiandola pineale, avrebbe individuato qui l’origine vera delle nostre passioni. Qui siamo colpiti e qui ci ritroviamo rannicchiati in quei particolari momenti in cui un odore, un sapore, l’alito di vento sulle guance, l’inflessione data ad una parola, un gesto ci scaraventano fuori dall’ordinato uno-dopo-l’altro dei secondi per portarci in una zona dell’animo senza spazio né tempo.

Fuori di noi – solo in un attimo, ma per l’intera durata di quell’attimo – il resto si ferma, sbiadisce, risulta senza alcuna importanza: l’attività alla quale ci applicavamo perde significato, la persona nostra interlocutrice si fa trasparente, il normale meccanico scorrere dei pensieri si perde e si aggroviglia. Ci troviamo adagiati in una precisissima sensazione che, come una chiave, spalanca la porta del ricordo: un’altra stanza, un altro giorno, un’altra persona. Rivivono.

Fragmenta

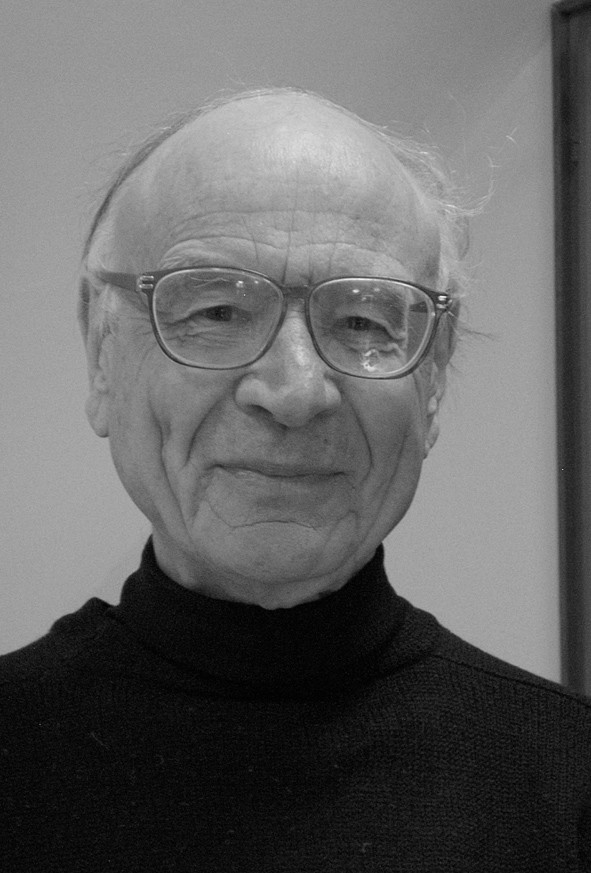

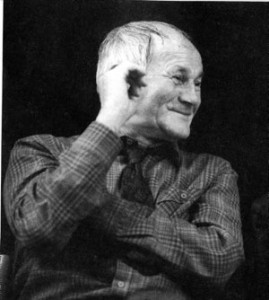

La voce è il modo con cui Paolo mi ha sempre chiamato. Non è solo la scelta di un diminutivo – Giovi – ma è quel modo sussurrato di pronunciarlo, carico di sonorità veronese e di affetto palpabile. Mi scopro spesso a riascoltarlo nella memoria: non è un richiamo, un ordine o una richiesta, non ha mai dopo di sé un punto esclamativo, ma è un nome inserito in una frase gentile, un parlar di me sottovoce.

E’ vero forse che i nomi possono diventare simboli, tessere spezzate di cui conserviamo in mano solo una metà monca: dei piccoli segnali che abbiamo presenti e che inviano a ciò che è assente, portandolo qui. Allora questo nome, detto proprio così, è quel che mi rimane del mio essere stato nipote di Paolo.

Non: solo quel che rimane, ma: tutto quel che rimane. Tutto: quello che ci accomunava e ci divideva, i pensieri affini e quelli lontani, le sue giornate in biblioteca al Conservatorio di Verona e le mie nelle aule di filosofia del Liviano a Padova. Non ci sono state parole sufficienti per raccontarci tutto questo, questo tutto. Ma al posto di parole, un nome.

L’immagine è lo zio che avanza sull’erba, per noi due gelati in mano. Un pomeriggio di fine estate, una visita in montagna e quattro chiacchiere all’ombra dei pini del Trentino, ad accogliere i miei nonni lontano dal sole della pianura. Sarebbe stato con noi qualche minuto, seduto in terra, il volto un po’ tirato: faceva la spola tra l’alberghetto e la casa dove altri parenti erano ospitati. La cura: che tutti potessero star bene, meglio possibile. Riconosco adesso quella sua attenzione, quel porsi in silenzio perché tutti trovassero il proprio posto. Un andare e venire perché tutti potessero stare, un guardare dall’alto tutti i frammenti d’affetto per ricostruirne il filo comune, la comune storia.

Ex libris

C’era nel suo fare quotidiano un segno chiaro di ciò che professionalmente lo abitava nel profondo. Paolo era uno storico in un senso radicale, quello per cui questo mestiere non può essere confuso con l’arguzia dell’antiquario o con la nobile arte del rigattiere. Paolo possedeva quello che Marc Bloch, mago francese della storia, ha chiamato il dono delle fate: la capacità di afferrare il vivente, di riconoscere la vita là dove apparentemente essa non è più, cioè nel passato. Il fremito della vita umana è stato l’orizzonte costante di Paolo come storico del teatro e della musica: una ricerca di frammenti di esistenza, fatti di epistolari e dialoghi, di “parrucche e ciacole”, di pizzicagnoli e ciarlatani, di salotti nobili e organi parrocchiali, di segreti e ricette, di fanfare e orchestre da camera, di bande e teatri, dalla Serenissima al Garda.

«In verità – dice Bloch – è sempre alle nostre esperienze quotidiane che, per sfumarle, là dove occorre, di nuovi colori, noi chiediamo in prestito, in ultima analisi, gli elementi che ci servono per ricostituire il passato». Paolo ha attraversato ad occhi aperti il mondo in cui è vissuto e ci lascia una tavolozza con decine di colori inediti: costringe e convince, ora, chi ha fatto parte di quel mondo a ritrovare il filo della propria storia.

«e non capivo che quell’uomo

era il mio volto,

era il mio specchio,

finché non verrà il tempo

in faccia a tutto il mondo

per rincontrarlo»

(F. Guccini, Amerigo)