Someowl to love

LibritÃ

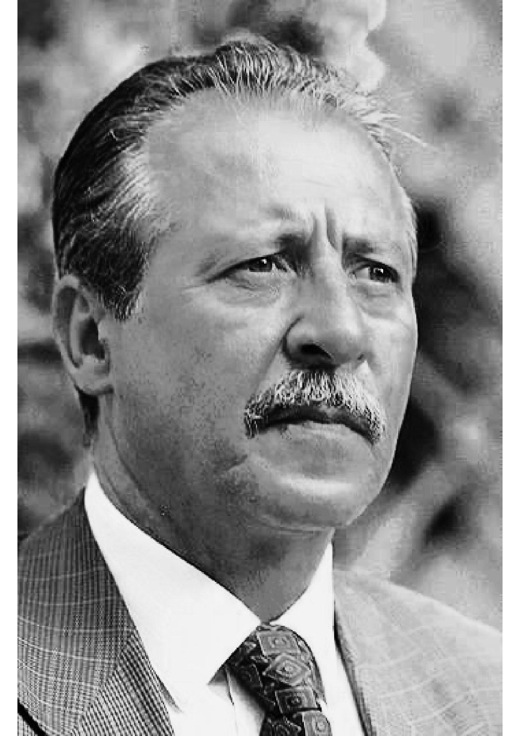

Paolo Borsellino

Domani, vent’anni fa, veniva ucciso Paolo Borsellino.

QUI un articolo di Saviano a commento dell’anniversario e di questo libro di Enrico Deaglio (QUI un’intervista all’autore tratta dal Fatto Quotidiano; QUI alcuni passaggi).

QUI un sito intitolato all’ultimo giorno di vita del magistrato.

Da questo sito riporto due immagini, tra le molte regalateci dal figlio Manfredi, che mi hanno colpito. Vita e morte di un uomo normale.

(Autunno 1976, con la figlia)

(Il rito funebre)

Ebbene, direi di no. Qualcosa di Ennio Flaiano

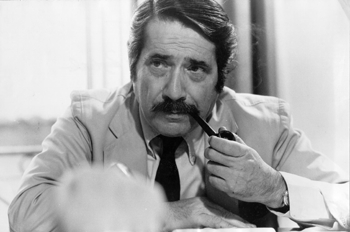

Quarant’anni fa si spegneva il giornalista e scrittore Ennio Flaiano, fumatore di pipa. Ma come per Buzzati, anche per EF “giornalista e scrittore” sono sostantivi troppo poveri: ha letto e interpretato l’Italia del cosiddetto boom economico con la capacità di rimanere al di fuori degli schemi e delle consorterie.

Quarant’anni fa si spegneva il giornalista e scrittore Ennio Flaiano, fumatore di pipa. Ma come per Buzzati, anche per EF “giornalista e scrittore” sono sostantivi troppo poveri: ha letto e interpretato l’Italia del cosiddetto boom economico con la capacità di rimanere al di fuori degli schemi e delle consorterie.

Forse per questo di lui oggi si parla molto poco.

Leggendo alcune delle sue opere, la sensazione è quella di un intelletto vigile, abituato a frequentare opposizioni e incongruenze, a cogliere il limite della vita sociale e culturale del nostro paese, quasi sempre con ironia, talvolta con sarcasmo e una certa malinconia.

Quel che rimane invariata è la passione per la libertà , o meglio per la liberazione: usare le parole per indicare vie d’uscita, strettoie necessarie per mantenersi autonomi da “si dice, si fa”, siano essi prodotto del pensiero massificato o da qualche élite culturale.

Limitandomi ad un culto privato della Libertà , non sono inserito nei miei tempi. Vorrei cavarmela, insomma, e salvare la faccia, amando la Libertà : impegno che non mi costa nulla, perché l’amiamo tutti ovviamente, anche se ognuno dandole un diverso scopo e significato. Per difendere questa Libertà che io dico di amare, io dovrò invece definirla, darle un programma, rifletterla nei miei scritti, farle dei proseliti. Ebbene, direi di no. Questo mi sembrerebbe il più assurdo dei disegni perché io penso (guardi fin dove giunge il mio amore) che la Libertà è una forza vitale che può essere oscurata, mortificata, ma non soppressa e che ogni uomo, in un preciso momento della sua vita, impara veramente ad amarla; ma che pretendere di anticipare questo momento è avventato, anzi illiberale”. («Il Mondo», 6 novembre 1956)

La capacità di mettere alla berlina le ambiguità “di regime” di molti comunisti dopo i fatti di Budapest del ’56, avvicinano radicalmente EF ad Albert Camus: se il secondo comincia tardi ad essere letto come genuino filosofo, il nostro ha probabilmente cercato ogni strategia per non essere annoverato nemmeno tra i pensatori. Una costante allergia alle etichette.

Il giovane amico comunista mi saluta, mi guarda fisso, parla del tempo, di un film che vorrebbe vedere. La sua calcolata indifferenza finisce per rattristarmi. Cerco invano nei suoi occhi un’ombra di dubbio o di vergogna, non c’è niente, nemmeno il dispiacere di quest’amicizia che finisce. Sappiamo che eviteremo disalutarci, di stringerci la mano, perché io non saluto né stringo le mani agli enti, alle associazioni, alle mafiem ai dogmi, alle ragion di stato”. “Oggi leggo su «L’Unità »: «i teppisti controrivoluzionari», riferito agli insorti di Budapest. E’ un’inesattezza, professore! (EF si rivolge a Togliatti, ndr). Abbiamo già sentito un linguaggio simile, nel ’44, quando gli SS parlavano di «delinquenti badogliani», per riferirsi agli assassinati delle Fosse Ardeatine“. («Il Mondo», 20 novembre 1956)

Quanto emerge non ̬ polemica ideologica, scontro tra teoremi diversi, narrazioni collettive opposte. Piuttosto una beffarda pena, senza smarrimento Рe quindi piuttosto con disincanto -, per i cancelli che da soli, o bene accompagnati, imponiamo alla nostra mente. Piccinerie culturali.

La signora elegante (…) dice, parlando di una rivista di varietà a cui ha assistito: «Divertentissima. Mi sono p… sotto dalle risate». Il signore alla moda che l’accompagna, soggiunge garbato: «Ma cara, si faccia fare la psicanalisi delle urine». – Una società simile non ha più bisogno di niente: sa quel tanto che le basta per credersi colta e ha fiducia nella volgarità per ciò che supera i suoi interessi“. («Il Mondo», 12 novembre 1957).

Tale medesima società , la nostra, non pare esser mutata. Siamo così abituati ai velocissimi cambiamenti della tecnoscienza, da scordarci che quel noi siamo oggi in fondo è cominciato ad esistere compiutamente nel secondo dopoguerra (qualcuno direbbe anche prima del primo). Non è un tempo meraviglioso e lontano, è solo l’inizio. E così, quel che EF nota di un gruppo di ragazze, potrebbe benissimo essere detto di qualche studentessa di oggi, con l’unica differenza che la serietà da lui allora evidenziata si è trasformata oggi in una sorta di seria leggerezza, nella quale si muove la consapevolezza che la responsabilità è anch’essa un gioco:

Danno l’impressione di aver saltato un’età e di essere già le loro stesse madri, deluse di una vita che le ha rese responsabili, rimpiangendo la felice adolescenza, che si apriva come un sipario su tutte le loro ambizioni, e su molte legittime curiosità “.

Danno l’impressione di aver saltato un’età e di essere già le loro stesse madri, deluse di una vita che le ha rese responsabili, rimpiangendo la felice adolescenza, che si apriva come un sipario su tutte le loro ambizioni, e su molte legittime curiosità “.

(«Corsera», 23 settembre 1960).

Fecondo sceneggiatore, EF comprese subito la potenzialità del mezzo visivo, la potenza dell’immagine e la sua supremazia rispetto alle altre impressioni sensibili in tutto ciò che è pubblico. Quanto egli ritrae, descrivendolo, è spesso cinematografico anche se non composto immediatamente per il cinema. Collaboratore di Fellini, EF sa che l’immagine è ambigua in duplice modo: sia perché, come segno, rimanda ad altro, come ogni linguaggio, ma anche e soprattutto perché essa riesce a nascondere questa sua capacità simbolica, proponendosi come realtà delle cose. Le cose stanno come si presentano al mio sguardo, ora? Si, ma anche no. Eppure il “ma anche no” sfugge.

La realtà (rispetto a quanto descritto dal film ambientato in Via Veneto, La dolce vita, ndr) è migliore, in un certo senso: più agghiacciante. I caffè della strada si sono tutti rinnovati e così vistosamente che si pensa subito alla loro solitudine invernale quando – finita la bella stagione – la loro gaiezza risulterà inutilizzata e susciterà malinconia, come un luna-park sotto la pioggia. I cattivi arredatori interpretano bene la nostra sete di sfarzo, e il Caffè – vecchio baluardo della borghesia – è diventato la mostra del mobiliere. Sono spariti i divani foderati di cuoio e di velluto, gli specchi che moltiplicavano le prospettive, i camerieri sordi e venerabili e i tavoli di marmo sui quali si poteva disegnare. Adesso i caffè sembrano alcove, pagode, padiglioni di cura, tombe di famiglia“. («Europeo», 15 luglio 1962)

La realtà (rispetto a quanto descritto dal film ambientato in Via Veneto, La dolce vita, ndr) è migliore, in un certo senso: più agghiacciante. I caffè della strada si sono tutti rinnovati e così vistosamente che si pensa subito alla loro solitudine invernale quando – finita la bella stagione – la loro gaiezza risulterà inutilizzata e susciterà malinconia, come un luna-park sotto la pioggia. I cattivi arredatori interpretano bene la nostra sete di sfarzo, e il Caffè – vecchio baluardo della borghesia – è diventato la mostra del mobiliere. Sono spariti i divani foderati di cuoio e di velluto, gli specchi che moltiplicavano le prospettive, i camerieri sordi e venerabili e i tavoli di marmo sui quali si poteva disegnare. Adesso i caffè sembrano alcove, pagode, padiglioni di cura, tombe di famiglia“. («Europeo», 15 luglio 1962)

Osservare i propri simili, sapendone la similitudine, come seduto da un tavolino di caffè. Non so se EF potrebbe oggi apprezzare tale medesimo sguardo posato sulle cose a partire da un weblog come questo. Ma la realtà multiforme appariva ai suoi occhi non dissimile dal turbinio del materiale on-line dei nostri tempi: un deposito enorme, da maneggiare con cura.

Lavoro immenso che si presenta a chiunque volesse, oggi, mettere su un archivio di sciocchezze: imbarazzo nella scelta, rinvii ad altre voci, ripetizioni, cataloghi di formule che hanno fortuna. Alla fine, un lavoro sulla stupidità contemporanea diventa stupido, questo è il punto. Se ne può restare affascinati. («Corsera», 18 gennaio 1970)

Contemporaneamente a Noam Chomsky, forse addirittura prima, se pur in altro modo, EF riconobbe il fascino e la pericolosità di una società centrata sull’informazione e sulla visibilità . L’imposizione del pensiero di regime non può più essere fatta attraverso azioni coercitive, data la democrazia; altri sono i mezzi, sempre più subdoli, perché rispettosi in apparenza delle scelte individuali e invece capaci con ancor più forza di un manganello di convincere, di addormentare, di renderci piccoli e impotenti.

Il tiranno più amato è quello che punisce per una sua esclusiva ragione, la ragione che riguarda la sua propria esistenza. Chi tocca i fili del tiranno, muore. Ma con la vastità delle informazioni e quindi con la molteplicità delle emozioni che ogni giorno si scatenano in un mondo sempre più al limite dell’isterismo, le dittature hanno infine scoperto la magnanimità . Esse condannano a morte i loro nemici (il mondo freme e sussulta), e il giorno dopo li graziano. Così il mondo respira di sollievo, scodinzola di riconoscenza e rovescia altro amore sulle magnanime dittature”.

(«Corsera», 21 febbraio 1971)

L’uomo disarmato va alla guerra

L’attuale pontefice, Benedetto XVI, torna periodicamente sulla necessità di un rinnovato ruolo intellettuale per i cattolici. Naturalmente non è semplice né immediato comprendere in che senso questa missione debba essere intesa, per quanto personalmente m’intimorisce la possibilità di un fronte cattolico impegnato a moralizzare la vita pubblica italiana, fornendole un quadro etico fondato sull’appartenenza religiosa. Quando la fede si fa certezza, nascono gli steccati.

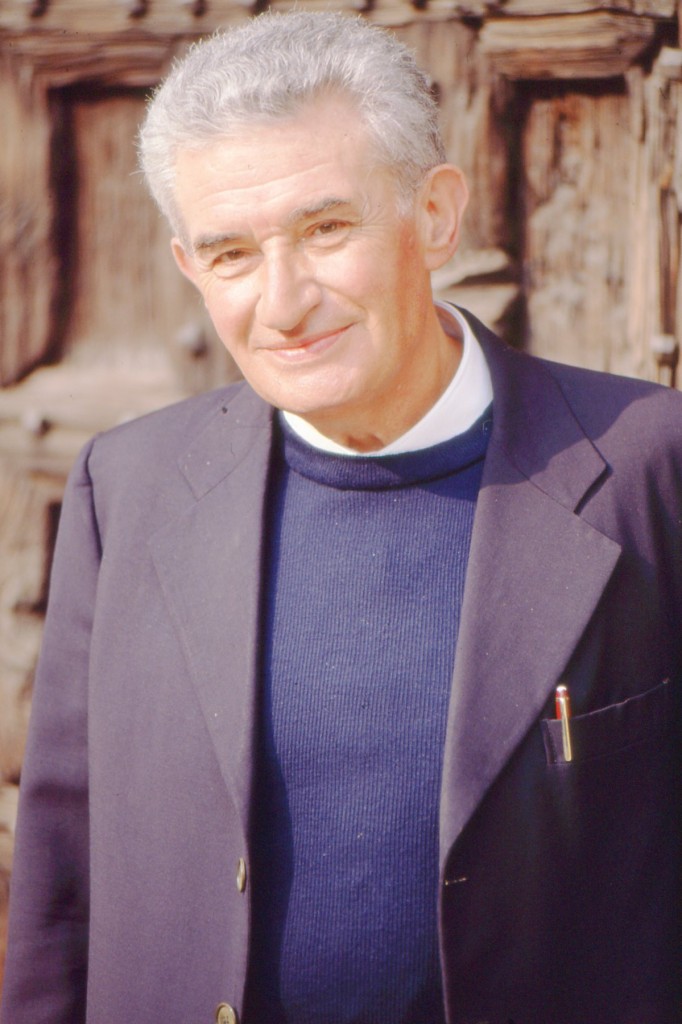

Lo sguardo del prete Luisito Bianchi, scomparso da poco, che pure è dotato della fermezza del profeta, è di altra natura. E questo suo libro, sotto forma di romanzo, suggerisce un’altra possibilità , praticata e feconda nel nostro paese, ma in modo sempre – forse per scelta, forse per necessità – minoritario.

La Messa dell’uomo disarmato è un’opera sulla Resistenza, o meglio ancora sulla Parola. Che cosa ha a che fare la buona novella con le armi e le battaglie e il sangue sparso sulle colline? Non è forse anche questo il trionfo di una parte-contro, partigiani appunto, di uno steccato di divisione tra gli uomini? Mi pare utile un riferimento a Luigi Meneghello, il quale sosteneva che la scelta dell’esser “banditi†era per questi ragazzi la coniugazione miracolosa di quanto si dovesse fare, l’imperativo civile, con ciò che si desiderava fare, quanto il cuore indicava con veemenza. Bianchi inserisce un terzo piano, quello spirituale della vocazione in senso ampio: prender posizione contro il regime nazifascista poteva essere il modo di rispondere ad una chiamata, di seguire la Voce. La Parola non impone di uccidere, per quanto secoli di integralismo ci abbiano confuso le idee. Impone senza mezzi termini di stare dalla parte dei poveri, di contribuire a costruire (allora), di ricostruire (oggi) l’uguaglianza sostanziale che consente a ciascuno di potersi realizzare come persona in una società .

Luisito Bianchi, da partigiano e poi da prete operaio, non si stanca di cercare i segni della Parola nella vita che gli è stata data. Non, si badi, costringere gli avvenimenti in una interpretazione fideistica, ma al contrario, mettersi in ascolto di come lo Spirito parli sempre e comunque, in linguaggio diversi da quelli addobbati dall’Istituzione. Ecco che la guerra sulle colline diviene, per quanto assurdo possa sembrare, una pratica di non violenza, un tentativo non sempre efficace di mettere gli uomini gli uni di fronte agli altri per confrontarsi. Con il limite drammatico per cui non si può parlare con chi intende zittirti con la forza e con l’usurpazione.

Il romanzo, che prima di essere raccolto da Sironi girovagò quasi clandestino in ciclostile, è complesso e impegna il lettore con un linguaggio denso, talvolta sul filo della retorica, ma sempre alla fine capace di far risuonare qualcosa di vivo; la sua anima è la vocazione monastica benedettina, che diviene – nelle parole di un abate così saggio da sembrare immaginato – ricerca dell’uomo prima che ricerca di Dio, se la seconda dimentichi la prima. E così obbedire alla Parola significa in primo luogo comprendere che cosa ci è chiesto e quindi accompagnare il popolo, inteso proprio come laos – laici – moltitudine delle persone affidate dal Padre a ciascuno di coloro che si mettono in ascolto. Custodirne la vita, e anche la morte, sia essa il frutto degli anni, o assuma le sembianze di un martirio, cioè testimonianza. Se è poi vero che nella morte partigiani o militi sono uguali, e che ciascuno ha il diritto di celebrare i propri caduti, è altrettanto vero che il significato di queste morti è radicalmente diverso, perché rimanda a visioni opposte di futuro e di convivenza.

Quei cattolici, preti o meno, che dalle Langhe ad Asiago presero le armi o rimasero inermi per scelta dovrebbero costituire un riferimento nella trasformazione che questa crisi ci impone: non adunare novelle schiere di monaci guerrieri per gettar luce su di un mondo buio, ma disarmarsi per poter cogliere quel “soffio di Dio†capace di distruggere gli idoli e vedere bellezza ove pare non ve ne possa essere.

Quei cattolici, preti o meno, che dalle Langhe ad Asiago presero le armi o rimasero inermi per scelta dovrebbero costituire un riferimento nella trasformazione che questa crisi ci impone: non adunare novelle schiere di monaci guerrieri per gettar luce su di un mondo buio, ma disarmarsi per poter cogliere quel “soffio di Dio†capace di distruggere gli idoli e vedere bellezza ove pare non ve ne possa essere.

(Luisito Bianchi, La messa dell’uomo disarmato, pp. 864; e. 19,00; Sironi editore)

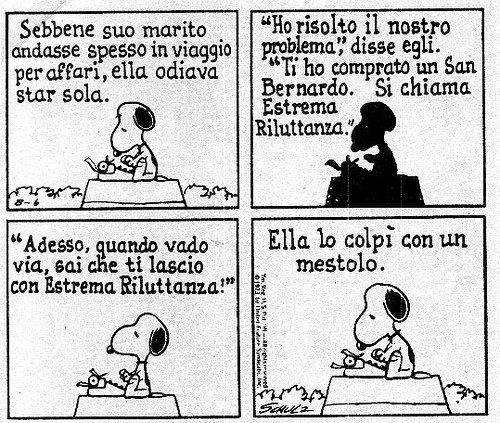

Divino Schulz

Non uno di meno. Una favola. Vera

QUI per saperne di più sul protagonista (che non è il padrone del circo…).

Sidereus Bloggus

Lo sfondo rinnovato di comegufi è un minuscolo omaggio a Galilei.

E’ un suo disegno delle Pleiadi, tratto da un antesignano dei blog scientifici, il Sidereus Nuncius.

La foto qui sopra è scattata al Museo Galileo, già “Istituto di Storia della Scienza” di Firenze ed è opera dell’occhio prezioso di Nat (grazie!).

A proposito di astronomia, storia e scienze:

Il CIRSFIS (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia delle Scienze – Università degli Studi di Padova) organizza la Scuola estiva in Storia e Filosofia delle Scienze, dal 18 al 21 luglio 2012, a Feltre (BL). Il tema, interessante e supertrasversale, è “I nomi del tempo” Qui le info. Le iscrizioni sono chiuse, a dire il vero. Ma tra i docenti c’è un grandissimo astronomo… di casa.

Il Male: nulla di scontato

Approdo a questo denso saggio di Cassano attraverso le sollecitazioni di Pietro Barcellona, nell’ultima strenna natalizia macondina (La nostalgia di Dio nell’epoca contemporanea). Barcellona interpella il filosofo pugliese in quanto sostenitore di una posizione a lui antitetica, quella secondo cui sia possibile giustificare il Male. E’ proprio questa la scintilla che mi ha portato ad approfondire L’umiltà del male. Non è questo il luogo adatto per illustrare il dibattito tra i due punti di vista; invece mi pare interessante dar conto dell’approccio di Cassano, lasciando ai lettori il confronto.

Cassano prende le mosse da un luogo capitale della letteratura occidentale, l’incontro drammatico tra Cristo e il Grande Inquisitore ne I fratelli Karamazov. La lettura che ne ricava, tuttavia, è inedita. Se, anche per una tacita propensione di Dostoevskij stesso, siamo portati istintivamente a porci dalla parte di Gesù e del suo tentativo di porre la libertà personale quale chiave di volta del suo messaggio, Cassano invece invita a riconsiderare la posizione del vecchio prelato. Essa non sarebbe la conseguenza di una nefasta volontà di predominio sugli uomini, che, pur di avere pane e sicurezza, delegano ad altri il proprio arbitrio, quanto piuttosto la visione realistica di chi, avendo provato a seguire Cristo nella sua esigente proposta, si rende conto di come la maggioranza del genere umano debba venir condotta alla salvezza, perché lasciata a se stessa, perirebbe sotto il peso di una libertà insostenibile.

Cassano in altri termini invita a riflettere sul fatto che quanti si fanno difensori di un Bene considerato assoluto spesso, per la propria intransigenza, cadono in una sorta di miopia che dimentica come, al contrario, le potenze terrene siano ben più capaci di conoscere le debolezze umane e volgerle a proprio favore. Che vale conoscere il Bene se non si è capaci di coinvolgere in esso le persone? Il commercio con la debolezza è una forza che il malvagio conosce bene: Cassano interpella Primo Levi e la sua testimonianza su come un sistema di morte non si rivolga a individui dall’umanità corrotta, ma sia esso stesso mezzo di corruzione dell’umanità , facendo di persone normali degli aguzzini. Il perdono è dunque impossibile? Cassano non lo pensa, ma avverte con pari forza che non è un percorso semplice, perché rischia di mischiarsi all’oblio.

Nella parte finale del saggio, infine, l’autore aggiorna il dialogo evocato da Ivan Karamazov, riportando il dibattito tra due filosofi novecenteschi, Adorno e Gehlen. Anche in questo caso la prospettiva del primo risulta agli occhi dell’autore troppo esigente: l’emancipazione dell’individuo invocata dall’utopia socialista è un programma troppo ambizioso, riservato a pochi eletti, mentre i più sono destinati a rimanere invischiati nel miele della società dei consumi, esperta nel creare bisogni e desideri indotti. In essa prevale e domina il soggetto e la sua privata realizzazione. Gehlen ne è consapevole ma non riesce a gettare luce sul futuro, perché il trionfo dell’io comporta la crisi del legame sociale. E qui forse egli riesce a descrivere quel che effettivamente oggi accade. Come uscirne? Cassano non prescrive farmaci, ma rammenta la forza coesiva delle prime comunità cristiane, prima dell’avvento di una chiesa-burocrazia: un invito a coloro che si ritengono i “pochi eletti†ad uscire dal fortino della bella minoranza per incontrare debolezza e sofferenza umane, troppo umane. Un invito, aggiungo io, dal sapore eminentemente pentecostale.