E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno. Scattò il capo e acuì lo sguardo come a vedere più lontano e più profondo, la brama della città e la repugnanza delle colline l’afferrarono insieme e insieme lo squassarono, ma era come radicato per i piedi alle colline. – I’ll go on to the end. I’ll never give up”.

E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno. Scattò il capo e acuì lo sguardo come a vedere più lontano e più profondo, la brama della città e la repugnanza delle colline l’afferrarono insieme e insieme lo squassarono, ma era come radicato per i piedi alle colline. – I’ll go on to the end. I’ll never give up”.

(Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny)

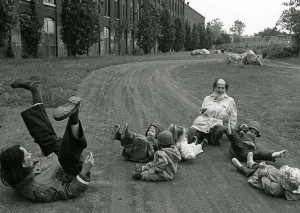

Radicati per i piedi a queste colline, Ottavio e i suoi lo sono sino dal 1976, quando, troppo pochi per aprire quella Cooperativa Valli Unite che poi sarebbe nata, diedero vita ad una Società di coltivatori. Mentre in molte città italiane i loro coetanei interpretavano l’esigenza di cambiamento caricando le armi – sono gli Anni di Piombo e della messa in pratica delle monolitiche assurdità teoriche della rivoluzione armata – questo gruppo di giovani si poneva contro tutto e tutti, pur di fare i contadini. Contro tutto, perché la lunga onda del boom prevedeva il trionfo del cemento e dell’industria (e il Veneto ne venne inghiottito), e quindi l’abbandono di quell’economia rurale troppo legata alla memoria della miseria italiana; contro tutti, perché la generazione dei loro padri si era ormai accomodata nel trionfo della chimica applicata alla terra. E loro no: biologici prima ancora che ne nascesse il concetto.

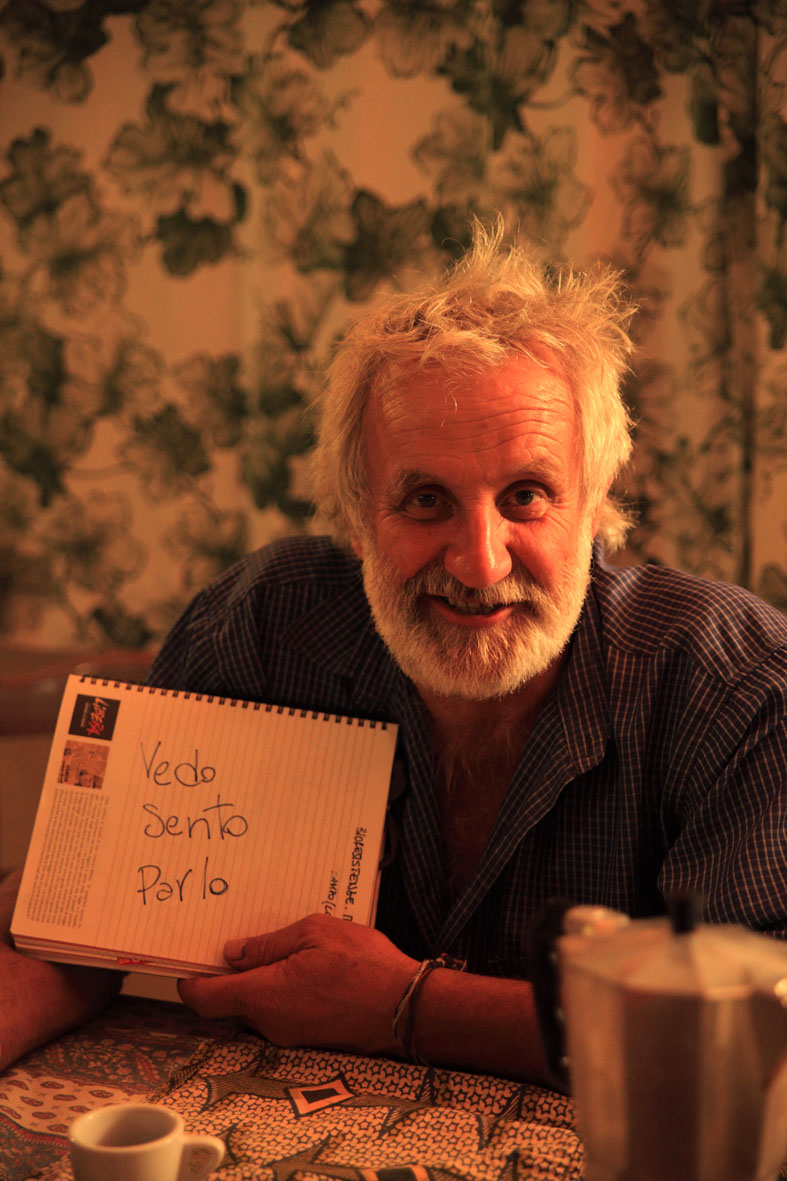

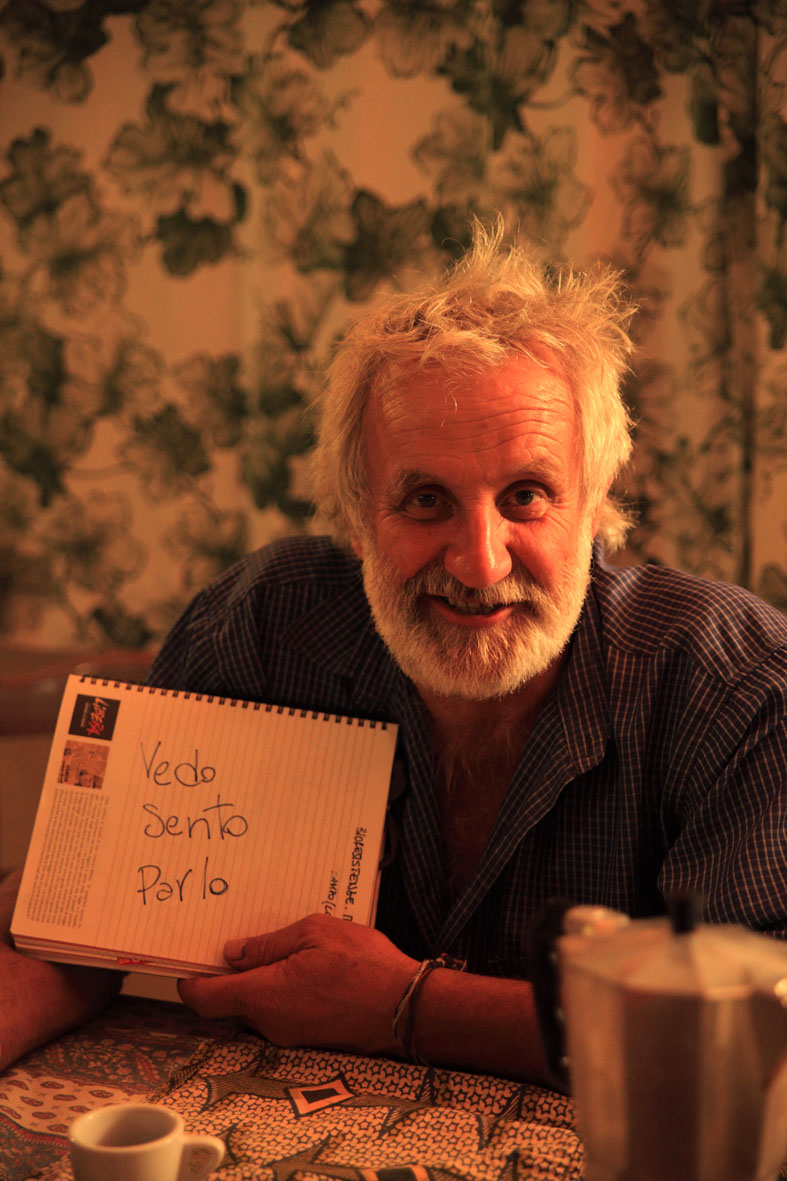

Assomiglia agli inizi di Bose, questa storia rurale. In pochi, con il sospetto di una certa follia, e l’accusa di voler fare i diversi. Ottavio ha gli occhi chiari, gioca col bicchiere di rosato, mentre Guido sistema la macchina fotografica per riprendere l’intervista. Il progetto si chiama “Bioresistenze” – anche se i chilometri d’auto Veneto-Piemonte-Veneto hanno contribuito a metterne in discussione anche il titolo. Una serie di conversazioni che hanno come filo rosso l’agricoltura e la resistenza. E Resistenza. La parola è sdrucciolevole, perché sempre a rischio di retorica. Ma lo è solo se non ha nulla dietro. E invece queste persone e le loro mani dimostrano che c’è eccome un modo per resistere.

QUI la seconda parte dell’intervista.

La vicenda di Valli Unite ha a che fare con i sogni di gioventù di qualcuno – solo l’idea che questo sia possibile, che sia possibile immaginare e intraprendere un progetto per come lo si desidera, fa oggi rabbia, perché vogliono convincerci che non è più praticabile – ma ha le sue radici nel sangue partigiano delle colline piemontesi. C’è Nuto Revelli e il suo Mondo dei vinti, che ammonisce Ottavio perché “non può rimanere l’ultimo contadino”; ci sono Bianco e Giambattista Lazagna (anche qui) tra i padri costituenti di Valli Unite: non erano monumenti di pietra a loro stessi e alla lotta in Val Borbera. Ma esseri vivi, allora cinquantenni, che da giovani avevano preso le armi, per dare un senso alle idee che covavano. Poi le armi hanno taciuto e – qui sta la differenza con qualsiasi parte “altra” – le idee sono rimaste, semplicemente perché esistevano da prima dell’8 settembre, e si sono fatte sangue sudore e muscoli in tante altre pratiche, magari umili e inoffensive (Bianco riparava radio, costruiva bobine, aggiustava qualsiasi cosa ospitasse circuiti elettrici – nella foto di Irene, il poster a ricordo). Ottavio e i suoi dovettero apparire loro come una naturale prosecuzione.

Quel che emerge è la vita del lavoro intesa come veicolo di dignità . Quel che permette a sera di fermarsi sotto il pergolato e bere e fumare e raccontare. Non cerchiamo altri potenti definitivi significati: solo l’allegria dell’impegno, “solo” l’articolo 1 della nostra Costituzione.

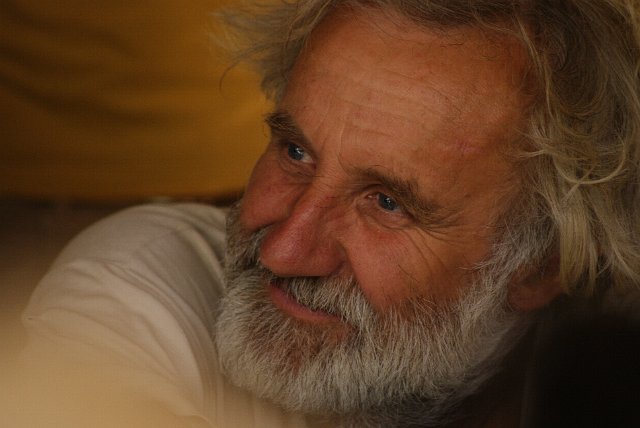

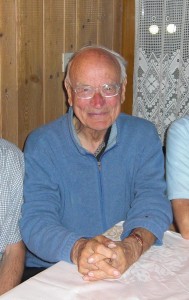

E’ proprio la dignità , il riflesso azzurro che balena negli occhi di Renzo Balbo, classe 1930, staffetta partigiana nelle Langhe e nipote di quel comandante Nord raccontato da Beppe Fenoglio. E di Nord conserva tutta la fiera eleganza, una sorta di compostezza anarchica. Ci accoglie insieme alla moglie nella grande casa di Collegno: penso alla Ginzburg e vorrei avere un milionesimo della sua capacità di raccogliere, nelle attempate stanze, gli echi dei Bompiani e degli Einaudi, e di descrivere la nobile borghesia piemontese, le sue gozzaniane “buone cose di pessimo gusto”. E’ la villa dei Richelmy: il tempo e le brecce non cancellano la solennità di quelle esistenze, il rigore delle vite e delle morti, quasi immortalate nelle rughe dei secolari alberi del giardino.

Come s’usa, ci accomodiamo nel salotto buono del piano nobile – l’unico ormai rimasto attivo. L’operazione Bioresistenze non si schiaccia sul suffisso “bio” delle colture, ma – grazie a Irene, la maggior esperta in Italia del poeta Agostino Richelmy – arriva a interrogare la dignità del lavoro contadino alla luce di quella del lavoro intellettuale, e viceversa. E’ proprio Renzo, medico, fotografo, critico, partigiano… ad insistere su questo concetto. Complice l’enorme numero di fotografie impilate negli angoli e sui tavoli (si sta costruendo una mostra dedicata al lavoro di Renzo), la stanza appare abitata da centinaia di anni di storia. Sopra eroi e tombe in versione italiana. Hai la netta impressione che tutto questo ti riguardi, anche se sei (o proprio perché sei) un insegnante veneto in cerca di memorie.

(Qui: video Renzo Balbo – in attesa di caricamento)

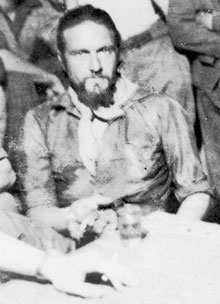

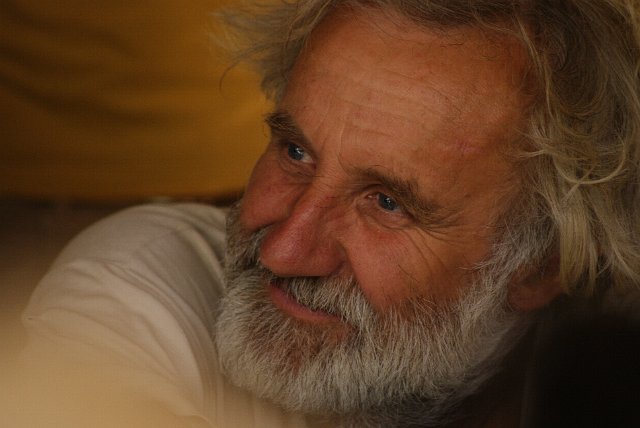

«Non vergognatevi di usare questa parola, intellettuale», ripete Renzo. Si percepisce nella pelle che non desidera raccontare fatterelli bellici, lui che pure ogni anno celebra il 25 aprile tra la val Belbo e la val Bormida. Stila una lista di priorità dello spirito, da Gramsci (contro i suoi traditori e falsi interpreti) a Camus (contro Sartre e le ambiguità del comunismo francese), rammentandoci che si tratta di una questione quasi genetica, perché già il suo avo aveva dovuto rinunciare agli onori dell’esercito per aver appoggiato Santorre di Santarosa durante i primi vagiti dell’Indipendenza. E poi lo zio, lo splendido Nord (nell’immagine sotto), e lui stesso: da sempre una lotta contro gli “avvocati”, coloro che vivono di parole che risuonano vuotecome rami appesi al muro. Mi risuona esempio vivente di quella stirpe di persuasi – Michelstaedter, Mreule – pur dall’altra parte dell’arco alpino.

Anche la parola “resistenza” – dice – è stato accalappiato dagli avvocati. Renzo rivendica il termine “Guerra Civile” perché di scontro bellico tra eserciti opposti si trattava. Non solo un opporsi-a ma un proporre-contro decisamente e superbamente, una visione del mondo e dell’Italia. A margine delle rapide connessioni intellettuali – e dei lazzi alla volta di Irene – Renzo fa esplodere una risata argentina di ventenne. E’ proprio il vivre le plus camusiano che irrompe. Ci consegna, lui, staffetta, non la memoria di cose passate, ma l’indignazione verso la menzogna che abita il presente.

Anche la parola “resistenza” – dice – è stato accalappiato dagli avvocati. Renzo rivendica il termine “Guerra Civile” perché di scontro bellico tra eserciti opposti si trattava. Non solo un opporsi-a ma un proporre-contro decisamente e superbamente, una visione del mondo e dell’Italia. A margine delle rapide connessioni intellettuali – e dei lazzi alla volta di Irene – Renzo fa esplodere una risata argentina di ventenne. E’ proprio il vivre le plus camusiano che irrompe. Ci consegna, lui, staffetta, non la memoria di cose passate, ma l’indignazione verso la menzogna che abita il presente.

Fare luce, illuminare la verità – meglio: LE verità . Per come si è, prima ancora che negli studi e nei discorsi. Il filo tiene, perché il nostro ultimo incontro, quello con Gustavo Zagrebelsky, viene ospitato nell’alveo della coerenza. Il professore ci riceve nello spazio fresco ma angusto che la nuova mastodontica sede universitaria torinese ha previsto per lui. Tra le foto, appeso al muro, il bando di esecuzione della Repubblica Romana del 1849. Anche Renzo ce ne aveva fatto cenno (ecco, la coerenza) – viene in mente l’ode alle Rivolte, alle rivoluzioni mancate, le uniche affidabili, cantata proprio da Camus.

![Decreto_Fondamentale_Repubblica_Romana[1]](https://www.comegufi.org/wp-content/uploads/2013/07/Decreto_Fondamentale_Repubblica_Romana1.jpg)

A Zagrebelsky piace per il linguaggio giuridico impiegato, semplice e diretto. E la sua riflessione sta proprio sospesa, anche su nostra insistente e tollerata richiesta, tra il fatto e il linguaggio, tra quel che la realtà impone, e i nomi per dirlo. Dunque, che cosa è la democrazia? Il giurista ricorda Rousseau: se posso pagare, delego. Si riferiva al servizio nell’esercito, ma possiamo oggi estendere il principio di “ignavia” a tutti gli ambiti. La democrazia contiene il “virus” del progressivo rifiuto alla partecipazione, non tanto come espressione di una precisa volontà anti-democratica, quanto piuttosto come lento abbandono della presa di posizione, dell’attenzione, della vigilanza. Dentro la profonda buia pancia del Mercato – penso io – i nostri bisogni (primari o indotti) vengono solleticati e soddisfatti. Perché preoccuparsi oltre?

Se poi la logica mercantile si incarna negli uomini e donne della Risposta, della Soluzione, ecco che la delega si fa “attiva”, si fa sequela di provvidenziali figure che “scendono in campo” e immagano con il loro linguaggio pubblicitario. Diviene alla fine una delega del pensiero. Viene in mente Kant, nel suo Was ist Aufklaerung?: “Se ho un libro che pensa per me, un direttore spirituale che ha coscienza per me, un medico che decide per me sulla dieta che mi conviene, ecc., io non ho più bisogno di darmi pensiero da me. Purché io sia in grado di pagare, non ho bisogno di pensare: altri si assumeranno per me questa noiosa occupazione”.

Zagrebelsky chiede tempo per pensare, anche a noi. Serenamente confida che troppo è lo spazio dedicato a interviste e similia e sottratto al lavoro di testa. Petulo con una domandina sulla Resistenza, ma il gong è suonato. A ben vedere, ci fosse ancora la pellicola, i metri girati sarebbero più che sufficienti. Dopo le firme sui libri, minuscolo omaggio al feticismo della carta stampata, ci salutiamo cordialmente. Il caldo torinese ci inghiotte; nuotano con noi gli studenti dell’ateneo stellare. Le vetrate architettoniche moltiplicano le persone, forse anche le idee. Sulla strada del ritorno ci siamo sentiti vivi e commossi.

Sono un estimatore del sole nei ristoranti all’aperto, un bevitore della luna che si specchia nel selciato bagnato, cammino eretto e diritto, mentre mia moglie, a casa, benché sobria, fa atti mancati e barcolla, una descrizione piena di humour dell’eraclitiano panta rei mi scorre alla gola e tutti i ristori del mondo sono come un gruppo di cervi agganciati per le corna dei discordi, la grande scritta Memento mori che alita dalle cose e dai destini umani è un motivo per bere sub specie aeternitatis… (QUI il testo completo)

pensare a quanto puoi crescere migliorando le tue abilità , ed avere tutto il tempo che serve per riuscirci. Questo non dipende solo dalla motivazione, che è importante ma non sufficiente, ma dal contesto organizzativo, che deve essere favorevole e valorizzare le persone, investendo su di loro a lungo termine. Invece nelle aziende il focus è brevissimo. Il modello artigiano del passato ci insegna una cosa importante: il senso del tempo. Per diventare maestri ai tempi antichi ci volevano anni. (da un’INTERVISTA a Richard Sennett)

E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno. Scattò il capo e acuì lo sguardo come a vedere più lontano e più profondo, la brama della città e la repugnanza delle colline l’afferrarono insieme e insieme lo squassarono, ma era come radicato per i piedi alle colline. – I’ll go on to the end. I’ll never give up”.

E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno. Scattò il capo e acuì lo sguardo come a vedere più lontano e più profondo, la brama della città e la repugnanza delle colline l’afferrarono insieme e insieme lo squassarono, ma era come radicato per i piedi alle colline. – I’ll go on to the end. I’ll never give up”.

![Decreto_Fondamentale_Repubblica_Romana[1]](https://www.comegufi.org/wp-content/uploads/2013/07/Decreto_Fondamentale_Repubblica_Romana1.jpg)