Michele Visentin scriveva nel suo blog (ora dormiente)

Michele Visentin scriveva nel suo blog (ora dormiente)

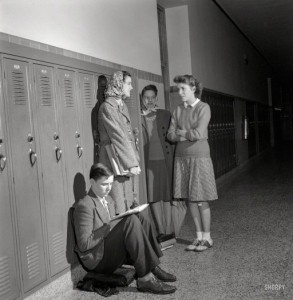

Quello che ci capita sembra ci capiti sempre per la prima volta, a scuola. E ragazzi così non ne abbiamo mai avuti; così indisciplinati, intendo. Falso. Siamo, forse, solo più stanchi.

Una decina di anni fa sintetizzai il testo di Charles sulla gestione della Classe per gli insegnanti “desiderosi di ristabilire l’ordine e la disciplina”. Condividemmo un’idea diversa di “controllo” discutendo i principi di fondo proposti da A. Kohn in Beyond the discipline: from compliance to community e da essi si lasciammo ispirare per impostare le norme della nostra vita scolastica.

Una convinzione ingenua, che rifiutammo, fu quella che concepiva la disciplina come lo sforzo di far aderire gli studenti alle aspettative degli insegnanti piuttosto che una conseguenza naturale di una relazione fondata su interessi comuni.

Porsi il problema della DISCIPLINA è all’ordine del giorno, in ogni grado scolastico. Potrebbe sembrare ovvio: per raggiungere determinati obiettivi debbo predisporre altrettanto determinati strumenti. Tra di essi, compare la disciplina. E se invece la questione della disciplina, spesso ridotta a lamentele ansiose, non fosse che un sintomo? Se fosse il nostro modo di annaspare all’interno di un sistema in cui obiettivi alienanti sono ormai arrivati alla coscienza di tutti gli attori?

La scuola serve per preparare al lavoro? Serve per preparare – nel caso della secondaria di secondo grado – alla frequenza dei corsi universitari (o addirittura al solo TEST d’ingresso)? Serve per educare? Serve per dare contenimento ad esserini in preda alle proprie pulsioni?

Questa questione è enorme, me ne rendo conto. Ma è necessario porla tra docenti, con i ragazzi, con i genitori. Ma quali spazi apriamo per farlo? Qualcosa qui e là si muove, e da tempo: in questo post tratto da UNIMONDO, Anna Molinari dà conto del progetto REEVO, che nasce dal documentario La educacìon prohibida, a partire (anche) da questa riflessione:

La scuola segue ancora un paradigma troppo frammentato, basato su un “apprendimento preventivo”nella convinzione che “un giorno tutto questo potrebbe essere utile”. I concetti si acquisiscono con uno sforzo sproporzionato di memoria, calcolo e concentrazione e l’aspetto sconcertante è che, sfortunatamente, questi concetti hanno una durata limitata. I metodi di apprendimento cambiano velocissimamente, ed è chiaro che i metodi educativi non stanno al passo con i tempi – si noti, nel film si parla di metodi, non di strumenti educativi, che invece spesso sono di ultima generazione.

Reevo cerca di mettere in rete, e non solo nella Rete (Web), le esperienze di educazione alternativa. Interessante capire se questo scambio di buone pratiche divenga incontro reale tra persone e quindi mutua contaminazione, occasione in cui davvero si viene a conoscenza diretta di persone capaci di forme altre di scuola.

Di questa conoscenza epidermica c’è davvero bisogno, per non cadere nella retorica del piccolo gruppo che resiste contro il sistema, o degli individui eroici e isolati che popolano (e per fortuna!) le nostre scuole.

Il progetto trentino di SCUOLAEVOLUTIVA (link non più attivo a marzo 23) per esempio, è coraggioso. Un gruppo di persone decide che è possibile fondare una scuola diversa, con proposte che vadano ad integrare i programmi “normali”:

Abbiamo fondato una scuola che si rivolge ai genitori che, come noi, sentono il bisogno di integrare i programmi scolastici non con dei corsi pomeridiani tradizionali, che inevitabilmente rimangono fini a se stessi, ma con un vero e proprio progetto educativo integrato, considerate le carenze logistiche della scuola attuale, permettendo dunque al bambino di crescere in modo più sano, creativo, consapevole, fornendo al tempo stesso un’educazione più completa ed armoniosa della persona.

La proposta corre parallela al “normale” curricolo e ne costituisce nel contempo una radicale critica. Ritengo sia una premessa al cambiamento del curricolo stesso, immaginando proprio una diversa “normalità”. Anche perché il rischio è quello di occupare ancor di più il tempo di bambini e ragazzi.

La questione sembra questa: dato questo sistema, è possibile adottare atteggiamenti e pratiche che per lo meno “salvino il salvabile”? Che producano risultati CON i ragazzi e non a spese loro? Che non consista in una ulteriore strategia di soffocamento?

Si presume che lo spostamento sulle competenze provochi lo smottamento del sistema stesso, finalmente adatto a… A cosa?

Christian Raimo non ha mezzi termini: a produrre futuri uomini flessibili, cioè perfettamente sincronizzati con il mercato del lavoro – con QUESTO mercato del lavoro…

Perché insomma le aziende si devono far carico di educare alla flessibilità se lo può fare la scuola? Perché non rendere il pensiero critico neutralizzato e strumentale ai bisogni di un’azienda? La verità è che ogni volta che s’invoca il feticcio della misurabilità oggettiva si occulta la più assoluta legittimazione della pura soggettività , dell’arbitrio. Come accade per le competenze, così accade per la “meritocrazia”, altro pseudoconcetto, altro plastismo che delle competenze è lo speculare; se io ho per le mani concetti così vaghi come competenza o merito, è chiaro che sarà fondamentale chi è che decide quali sono le persone competenti o quelle meritevoli.

Ma voi genitori, che chiedete l’inglese già in prima elementare, che vi lamentate per i pochi compiti alla primaria; o voi (noi!) , insegnanti, che per tema di queste critiche, riempite (riempiamo) il pomeriggio e le sere di intere famiglie… Vi siete chiesti che cosa possono essere queste persone in miniatura che avete in casa o in classe e non solo quale lavoro debbano fare?

Le voci che dicono: guardate, con questo sistema non si va da nessuna parte, se non a contribuire a disagio e disuguaglianza… Si stanno moltiplicando, o semplicemente stanno emergendo, perché il punto di rottura è vicino e non sarà evitato aggiustando gli edifici scolastici. Ken Robinson, altrove, lo ripete da tempo.

Le voci che dicono: guardate, con questo sistema non si va da nessuna parte, se non a contribuire a disagio e disuguaglianza… Si stanno moltiplicando, o semplicemente stanno emergendo, perché il punto di rottura è vicino e non sarà evitato aggiustando gli edifici scolastici. Ken Robinson, altrove, lo ripete da tempo.

Gianni Marconato, attento osservatore della formazione e dei nuovi media:

Quanto di tutto quello che queste persone sanno lo hanno imparato in modo strutturato a scuola? Ovvero, attraverso strategie di insegnamento intenzionale? Quanto ha inciso, in senso positivo, la scuola nella costruzione di quelle carriere professionali?

Si dirà: la scuola ha posto le basi del loro sapere. Ha fornito loro un metodo e degli strumenti per imparare quello che, poi, sarebbe servito loro.

Siamo certi che questo sia avvenuto ed avvenga tutti i giorni? Che ci sia una diretta correlazione tra ciò che una persona conosce e l’insegnamento ricevuto?

E’ evidentemente (sic) che la scuola una sua traccia la lascia. Ma quale?

E Paolo Mottana, docente alla Bicocca, autore tra gli altri del Piccolo Manuale di Controeducazione, e di cui si veda anche QUESTO, adotta una posizione ancor più radicale e si richiama ad Illich:

La scuola è un’impresa delittuosa, l’artefice principale del “sequestro educativo”. E’ il principale strumento al servizio del soffocamento di quelle esperienze meravigliose e insostituibili che si chiamano infanzia e adolescenza. Noi dobbiamo strappare bambini e ragazzi ai reclusori, ai sarcofagi di cemento dove vengono internati per lunghissimi anni fino a che non siano stati trasformati in materia buona solo per far girare gli apparati di potere. Noi dobbiamo salvarli, memori di quanto abbiamo sofferto allora, quando ne fummo anche noi rapiti e inebetiti, e di quanto ineludibilmente si continua a soffrire anche ora, silenziosamente e perlopiù inconsapevolmente, a fronte del funzionamento osceno e apparentemente inarrestabile di quel meccanismo normativo e martirizzante. Occorre restituire ai bambini e ai ragazzi la loro esperienza. Occorre riportarli sulla scena del mondo, della natura, delle strade, dei luoghi dove si vive e si traffica e si impara sul serio.

Il tono può apparire apocalittico, non diversamente dal Fofi di Salviamo gli innocenti.

Ma chiunque di noi in classe – a meno di una totale sclerocardia – abbia per un solo istante interrotto l’andamento meccanico del riversare nozioni per osservare le creature che ha di fronte, non può non aver avvertito che senza desiderio l’intelligenza non funziona. E senza interesse, emozioni, e perfino eros, come già Socrate ci ha insegnato.

Varrebbe la pena parlarne, per lo meno?

S’incontrano, anche nelle pieghe della Rete, le persone illuminate.

S’incontrano, anche nelle pieghe della Rete, le persone illuminate.