Dove migrano i teenager in fuga da Facebook?

Dove migrano i teenager in fuga da Facebook?. Dall’aggiornata Wired.

«La cosa che più salta all’occhio di questi nuovi social network è il linguaggio basato fortemente su immagini, icone e parole chiave. Non è che il testo scritto sia bandito , ma la necessità della sintesi seleziona l’immagine come nuovo veicolo di comunicazione».

Il macellaio sembrava un gufo

Cappucci. O dell’intolleranza

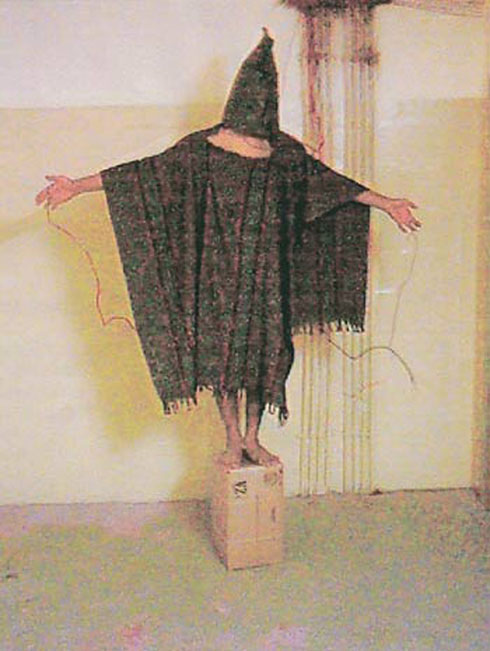

L’immagine sopra ha dieci anni e si riferisce alle torture e agli abusi subiti dai prigionieri iracheni nel carcere di Abu Ghraib, vicino a Baghdad. Venne resa pubblica insieme ad altre, il 28 aprile del 2004, come spiega IL POST.

L’immagine sotto è del 1922. La didascalia su SHORPY dice: “Members of the Ku-Klux-Klan about to take off with the literature which was scattered over the suburbs of the city.”

Il volto del prigioniero coperto; i volti degli adepti coperti. L’identità viene mascherata, per motivi diversi, forse opposti. La persona (parola la cui etimologia rimanda anche a maschera) con i suoi personalissimi e non confondibili tratti deve scomparire, non deve essere riconosciuta. Il volto mascherato rappresenta un’idea, o meglio, un’ideologia, l’universale che risucchia l’individuo. Non è più corpo e sangue, è simbolo: ed è comunque simbolo-contro.

I nuovi analfabeti

La scuola italiana, da sempre fondata sul dogmatismo, ha visto annullate le proprie spinte verso un insegnamento diverso, riducendosi alla trasmissione di competenze inutili, perché si dimenticano il giorno dopo l’interrogazione, e che non insegnano a capire, ad analizzare, a criticare, a soppesare, a riassumere.

Continua a leggere da Wired (grazie Fede!): I nuovi analfabeti: usano Facebook, ma non sanno interpretare la realtà .

Il lavoro che slega

Ennio Ripamonti: Il lavoro che slega.

La comunità alle prese con le nuove forme di impiego

L’incontro di sabato 12 aprile con Ennio Ripamonti (presso il Centro Universitario, dalle 9,30) è proposto dalla Scuola del Legame Sociale insieme a “Un attimo di Pace“, una proposta voluta dal vescovo di Padova per raggiungere gli adulti della città , della diocesi e quanti verranno a contatto con l’iniziativa tramite il web per proporre alcuni momenti di riflessione e spiritualità non convenzionale.

L’incontro di sabato 12 aprile con Ennio Ripamonti (presso il Centro Universitario, dalle 9,30) è proposto dalla Scuola del Legame Sociale insieme a “Un attimo di Pace“, una proposta voluta dal vescovo di Padova per raggiungere gli adulti della città , della diocesi e quanti verranno a contatto con l’iniziativa tramite il web per proporre alcuni momenti di riflessione e spiritualità non convenzionale.

“È arrivato il tempo di cambiare marcia, con una rinnovata assunzione di responsabilità che veda prevalere l’impegno e la disponibilità di tutti verso il lavoro.

Con il lavoro, c’è da salvaguardare il bene incommensurabile della coesione sociale e, soprattutto, di quella spirituale e culturale dei nostri popoli che – resi ricchi dal dono della fede e con una laboriosità esemplare e intelligente – hanno saputo compiere nel tempo memorabili opere di promozione umana.â€

Con queste parole (estratte dall’appello completo) i Vescovi del Triveneto hanno ricordato la ricorrenza del 1° maggio 2013 e da queste parole ci piace partire per introdurre l’appuntamento con Ennio Ripamonti.

Ci chiediamo quanto l’attuale condizione lavorativa rifletta la società o, al contrario, la deformi.

E’ la mancanza di legame sociale a generare forme di lavoro “impersonali†oppure è il mercato del lavoro, caratterizzato da precarietà e mancanza di politiche di conciliazione, a portare ad un logoramento della coesione? Lo scontro intergenerazionale è padre o figlio di un sistema lavorativo senza “maestri†e senza “discepoli�

Cercando di indagare questi elementi, e ripartendo dal legame sociale, potremo tessere le fila per rinnovare il lavoro e ri-considerare come elementi cardine per il benessere individuale e comunitario, lavorativo ma non solo, la fiducia, la solidarietà e la valorizzazione delle competenze.

“Il tema mi riporta alla mente il breve saggio La società della stanchezza, nel quale Byung-Chul Han sottolinea proprio come la pressante richiesta di prestazione si traduca in una richiesta lavorativa che aliena non solo il singolo, che è visto (e si vede) come super-individuo, ma anche i gruppi, le comunità . E’ possibile che ad essa si possa rispondere solo rivedendo i tempi di lavoro e soprattutto di relazione? Questo significa probabilmente anche rivedere il lavoro come valore, o meglio la sua posizione nella gerarchia valoriale. E’ il lavoro-per o il lavoro-con che mi umanizza?

Dall’altro lato adottiamo come riferimento Richard Sennett, non solo de L’uomo artigiano, ma forse soprattutto di Insieme: le pratiche dialettiche (comunicazioni di nozioni/dati volte ad essere utilizzate in velocità , in ordine all’efficacia) sembrano avere la meglio su quelle dialogiche (che però costituiscono il cuore di esperienze lavorative più “umaneâ€). Il modo con cui stiamo al lavoro ha a che fare con il modo con cui pensiamo e viviamo l’essere gruppo/comunità ?â€

Ennio Ripamonti è psicosociologo e formatore, docente a contratto di ricerca intervento di comunità presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Si occupa di programmi di sviluppo di comunità nel campo delle politiche di welfare, prevenzione, cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e politiche giovanili.

Candele e cavalli

la mafia germoglia in una terra che non resiste

Poche ossa, poca carne

COLLOQUIO NOTTURNO

(Davide Maria Turoldo)

E quando la notte fonda

ha già inghiottito uomini e case,

una cella mi accoglie

esule del mondo. Gli altri

nulla sanno di questa mia pace,

di questi appuntamenti.

Forse neppure io stesso

saprei rifare l’itinerario del giorno,

ripetere la danza del mio Amore.

Quasi nulla avanza di me

la sera: poche ossa, poca carne

odorosa di stanchezze,

curvata sotto il peso

di paurose confidenze.

Allora Egli mi attende solo,

a volte seduto sulla sponda del letto,

a volte abbandonato sul parapetto

della grande finestra. E iniziamo

ogni notte il lungo colloquio.

Io divorato dagli uomini, da me stesso,

a sgranare ogni notte il rosario

della mia disperata leggenda.

Ed Egli a narrarmi ogni notte

la Sua infinita pazienza

E poi all’indomani io, a correre

a dire il messaggio incredibile

ed Egli ferino al margine delle strade

a vivere d’accattonaggio.

(da O sensi miei…, Rizzoli, Milano 1990, pag. 166)

Difendere la filosofia? La filosofia è una malattia mortale

L’articolo di Alberto Gaiani su Alfabeta ha il merito di raccogliere i contributi al tema in oggetto e nel contempo di superarne la parzialità , convogliandoli in alcune proposte per rilanciare il dibattito.

Su queste pagine notturne mi permetto quindi di obbedire e di contribuire con un frammento, partendo da quattro citazioni di varia natura:

«La filosofia è propriamente nostalgia, un impulso a essere a casa propria ovunque»

Novalis, Schriften

… Lei mi domandò cosa si fa quando si è studiato da filosofia, e io le dissi che si prende la laura. Lei voleva sapere che mestiere si fa, e io dissi che volendo si può insegnare filosofia agli altri, ma di solito quelli che la sanno non la insegnano, mentre quelli che la insegnano non la sanno.

“E cosa fanno allora quelli che la sanno?â€

“Se la tengono a mente,†dissi.

“E poi?â€

“E poi pensano, e tutto quello che pensano è filosofia.â€

“E poi?â€

“E poi muoiono.â€

Luigi Meneghello, I piccoli maestri, Mondadori, Milano 1998

Quali radici hanno in noi pensiero e poesia? Per il momento, più che cercare la loro definizione, ci interessa la necessità , l’estrema necessità , che le due forme della parola possono colmare. Qual è l’indigenza d’amore alla quale mettono riparo?

Maria Zambrano, Filosofia e poesia, a cura di P. De Luca, Pendagron, Bologna 1998

«Caspita Socrate – dice l’amico Simmia con il sorriso sulle labbra – non avevo alcuna voglia di ridere, ma tu adesso mi hai proprio fatto sorridere! Infatti credo che la maggior parte della gente, sentendo queste parole nei confronti dei filosofi, le considererebbero ben dette. Del resto, anche i nostri concittadini sarebbero completamente d’accordo nel sostenere che quelli che fanno filosofia sono proprio dei moribondi e, anzi, vi aggiungerebbero di non ignorare affatto che essi sono meritevoli di subire questo destino»

(…) «Allora Socrate – disse l’amico Cebete sorridendo – prova a convincerci come se avessimo effettivamente paura, e anzi, come non fossimo noi ad aver paura, ma piuttosto quasi vi fosse un bambino terrorizzato da queste cose. Cerca di dissuaderlo dal temere la morte come uno spauracchio». «Ma questo bambino, rispose Socrate, bisogna incantarlo ogni giorno, finché non siate riusciti ad ammansirlo del tutto»

Platone, Fedone 64b e 77 c

Per difendere la filosofia, le varie voci che compongono il dialogo aereo su cui Alberto Gaiani fa il punto, ci si richiama soprattutto a quanto la filosofia stessa PUO’ FARE, al suo POTERE, inteso in senso stretto, proprio come “poter fare”:

Рpoter contenere anche sistemi opposti, perch̩ le nostre idee non sono definitive (Reale)

– il respiro della mente (Giorello)

– una messa in ordine delle idee sulla vita e su noi stessi (Vattimo)

– esprimere, nella relazione drammatica tra origine e compimento, il principio stesso del politico (Galli Della Loggia/Esposito/Asor Rosa, sul sapere umanistico in generale)

– definisce le loro differenze, misura la tensione che passa tra i vari linguaggi; La capacità , e anche il desiderio, di aprire un confronto, in qualche caso uno scontro, rispetto a ciò che esiste a favore di una diversa disposizione delle cose. (Esposito)

– un’insuperata capacità di fare un passo indietro rispetto al piano dal quale di solito guardiamo la realtà e concederci così una visuale più ampia sulle cose (Quit The Doner)

– critica delle diverse forme di presupposizione assunte come scontate, come capacità di mettere in questione tutte quelle parole che spesso il discorso pubblico assume come non necessitanti di discussione alcuna, come possibilità , attraverso l’argomentazione, di decostruire le pratiche discorsive che si fondano sull’autorità della persuasione e, dunque, del potere (Illetterati)

Tutto quanto riportato è l’importantissima eredità dei nostri padri-nel-pensiero, la Carta Costituzionale della nostra Repubblica degli Spiriti, quanto ha reso possibile in ogni epoca del nostro decadente occidente (ma al dibattito manca una voce orientale, per ora) la camusiana rivolta contro chi, in nome di presunte Verità , schiaccia, zittisce, impoverisce, chiunque altro.

La filosofia è strumento degli scomodi, degli insoddisfatti, delle minoranze, dei ghetti.

Ma perché lo è? Perché la filosofia è una malattia. O meglio, è la consapevolezza di essere malati.

Chi fa filosofia – o ci prova – davvero, in fondo, è consapevole che non può non farlo; è cosciente che la sua curiosità , il cercare di riempire i buchi nella realtà che osserva, nasce fondamentalmente da un essere disadattato – dal non adattarsi alla normalità , da non essere capace di adattarsi.

La “nostalgia” di Novalis, Heimweh, era al tempo classificata come una vera e propria patologia della mente. Collegarla al filosofo, significa ricordarci come egli, nel pensare, cerchi di curare questa sua radicale mancanza del “tutto” (l’essere a casa ovunque), cerchi la cura per dare ordine non solo ad un pezzetto della realtà , ma al suo senso complessivo. Ma non può non farlo, come il malato non può allontanare da sé questa condizione di bisogno.

Una sorta di condizione a cui non si riesce a rinunciare, questa.

Talvolta capita, in classe, che emerga nei ragazzi messi di fronte alla storia della filosofia, questo pensiero: ma non sarebbe più facile non farsi tutte queste storie (per essere eleganti) mentali? Eh, già : come fanno loro, la maggior parte degli altri uomini e donne, a vivere senza pensieri? Non sarebbe meglio, più facile?

Viene in mente Montale:

Ah l’uomo che se ne va sicuro

agli altri e a se stesso amico,

e l’ombra sua non cura che la canicola

stampa sopra uno scalcinato muro!

Meneghello è sottile come sempre e ci suggerisce che la filosofia non è una professione, ma una condizione permanente. Come una malattia incurabile, che la Zambrano (e, a margine, perché così poche filosofe nei nostri programmi?) individua in una radicale mancanza di amore, o più precisamente: la filosofia (e la poesia) cercano in tutti i modi di metterci al riparo dalla nostra condizione limitata umana, dall’esser-esposti.

Deboli, vulnerabili.

Ma pensiamoci: i ragazzi a scuola, messi in questa condizione, riconoscono di essere portatori sani di questo virus, che si dibatte, fa venire la febbre, di fronte – su tutti – a due temi radicali: l’amore e la morte. Come fai a starci dentro (a star di fronte alla persona che ti ha scelto o al fatto che qualcuno se ne è andato) senza farti una domanda?

Se tu, adulto o ragazzo, non hai lo spazio per fartela, se non c’è un luogo per un tragico “perché?”, significa che la tua testa e il tuo cuore sono strapieni di cose. Che sei caduto nella trappola di chi ti ha venduto un bel po’ di risposte, di chi ti ha soddisfatto.

Possibile che il nostro ruolo di umani sia solo quello di compilare questionari di soddisfazione del servizio?

Ma il punto ̬ che da sempre qualcuno cerca di venderci risposte, proprio perch̩ ̬ radicale il bisogno di risposta. Erano (sono) i sofisti, i mercanti, i capitalisti, perfino coloro che Рstabilita Una Filosofia Рci campavano e ci campano sopra.

E se oggi c’è un sistema – chiamiamolo mercato, chiamiamola tecnoscienza coniugata con il mercato – che non solo fornisce ottime soluzioni, ma crea bisogni considerati essenziali per poi venderci altre soluzioni… Se in altri termini siamo costretti ad esser sempre sani pronti e competenti, è chiaro che sarà fatto di tutto per espellere la malattia, il bisogno, la vulnerabilità propri di chi non riesce ad adattarsi.

L’espulsione della filosofia, ma anche della musica e della storia dell’arte, sono fisiologiche in questo sistema della prestazione. Non c’è tempo da perdere, se devi produrre e poi comperare. Siamo sempre in tempo di saldi ed è saggio affrettarsi.

Eppure questo bisogno di trovare una risposta, che giace all’origine anche delle varie Risposte, non è sinonimo di forza, ma di spaesatezza, di fragilità . Che tuttavia è la stessa che, dal tornitore al fisico, dal ricercatore biologo al direttore d’orchestra (direbbe Sennett), pone l’essere umano di fronte alla meravigliosa necessità di risolvere un problema. Mi pongo di fronte ad un’attività , rilevo che qualcosa non funziona, potrebbe andare meglio, e cerco finché non trovo il pezzetto che manca. E’ la stessa spinta che muove un bimbo in un gioco e un filosofo teoretico: trovare ciò che manca.

Ma è un bisogno, non una potenza!

Ecco perché, a mio avviso, la filosofia – come presa in cura della nostra fragilità – andrebbe sparsa in ogni ordine e grado di scuola, con linguaggi diversi, con pratiche da pensare, e non solo come comunicazione della storia della filosofia.

Ecco perché questa domanda sulla filosofia porta con sè anche la domanda sulla scuola in generale, come bene evidenzia Illetterati.

Per quale motivo, in fondo, Socrate pensa ai giovani, quando lancia il suo vaticinio alla città di Atene? Molti seguiranno le sue orme di tafano e saranno più fastidiosi quanto più saranno giovani – egli dice. Ma perché, i giovani?

Perché, penso, sono coloro che, essendo più lontani dalla morte, si permettono di pensarci, spesso perfino di giocarci con leggerezza. Accettano il fatto che ci si debba pensare, anche se non si vorrebbe. Perché essi sono coloro che non sono stati ancora convinti/persuasi da una delle tante Risposte, che immagano e spingono altrove il pensiero che siamo e potremmo non essere.

A conti fatti, nell’ascoltare il canto notturno di una civetta, emergono due tipologie umane: chi ascolta affascinato e chi si produce in gesti apotropaici.