L’attuale pontefice, Benedetto XVI, torna periodicamente sulla necessità di un rinnovato ruolo intellettuale per i cattolici. Naturalmente non è semplice né immediato comprendere in che senso questa missione debba essere intesa, per quanto personalmente m’intimorisce la possibilità di un fronte cattolico impegnato a moralizzare la vita pubblica italiana, fornendole un quadro etico fondato sull’appartenenza religiosa. Quando la fede si fa certezza, nascono gli steccati.

Lo sguardo del prete Luisito Bianchi, scomparso da poco, che pure è dotato della fermezza del profeta, è di altra natura. E questo suo libro, sotto forma di romanzo, suggerisce un’altra possibilità , praticata e feconda nel nostro paese, ma in modo sempre – forse per scelta, forse per necessità – minoritario.

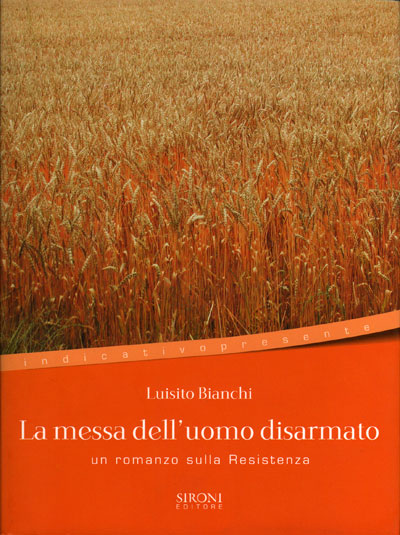

La Messa dell’uomo disarmato è un’opera sulla Resistenza, o meglio ancora sulla Parola. Che cosa ha a che fare la buona novella con le armi e le battaglie e il sangue sparso sulle colline? Non è forse anche questo il trionfo di una parte-contro, partigiani appunto, di uno steccato di divisione tra gli uomini? Mi pare utile un riferimento a Luigi Meneghello, il quale sosteneva che la scelta dell’esser “banditi†era per questi ragazzi la coniugazione miracolosa di quanto si dovesse fare, l’imperativo civile, con ciò che si desiderava fare, quanto il cuore indicava con veemenza. Bianchi inserisce un terzo piano, quello spirituale della vocazione in senso ampio: prender posizione contro il regime nazifascista poteva essere il modo di rispondere ad una chiamata, di seguire la Voce. La Parola non impone di uccidere, per quanto secoli di integralismo ci abbiano confuso le idee. Impone senza mezzi termini di stare dalla parte dei poveri, di contribuire a costruire (allora), di ricostruire (oggi) l’uguaglianza sostanziale che consente a ciascuno di potersi realizzare come persona in una società .

Luisito Bianchi, da partigiano e poi da prete operaio, non si stanca di cercare i segni della Parola nella vita che gli è stata data. Non, si badi, costringere gli avvenimenti in una interpretazione fideistica, ma al contrario, mettersi in ascolto di come lo Spirito parli sempre e comunque, in linguaggio diversi da quelli addobbati dall’Istituzione. Ecco che la guerra sulle colline diviene, per quanto assurdo possa sembrare, una pratica di non violenza, un tentativo non sempre efficace di mettere gli uomini gli uni di fronte agli altri per confrontarsi. Con il limite drammatico per cui non si può parlare con chi intende zittirti con la forza e con l’usurpazione.

Il romanzo, che prima di essere raccolto da Sironi girovagò quasi clandestino in ciclostile, è complesso e impegna il lettore con un linguaggio denso, talvolta sul filo della retorica, ma sempre alla fine capace di far risuonare qualcosa di vivo; la sua anima è la vocazione monastica benedettina, che diviene – nelle parole di un abate così saggio da sembrare immaginato – ricerca dell’uomo prima che ricerca di Dio, se la seconda dimentichi la prima. E così obbedire alla Parola significa in primo luogo comprendere che cosa ci è chiesto e quindi accompagnare il popolo, inteso proprio come laos – laici – moltitudine delle persone affidate dal Padre a ciascuno di coloro che si mettono in ascolto. Custodirne la vita, e anche la morte, sia essa il frutto degli anni, o assuma le sembianze di un martirio, cioè testimonianza. Se è poi vero che nella morte partigiani o militi sono uguali, e che ciascuno ha il diritto di celebrare i propri caduti, è altrettanto vero che il significato di queste morti è radicalmente diverso, perché rimanda a visioni opposte di futuro e di convivenza.

Quei cattolici, preti o meno, che dalle Langhe ad Asiago presero le armi o rimasero inermi per scelta dovrebbero costituire un riferimento nella trasformazione che questa crisi ci impone: non adunare novelle schiere di monaci guerrieri per gettar luce su di un mondo buio, ma disarmarsi per poter cogliere quel “soffio di Dio†capace di distruggere gli idoli e vedere bellezza ove pare non ve ne possa essere.

Quei cattolici, preti o meno, che dalle Langhe ad Asiago presero le armi o rimasero inermi per scelta dovrebbero costituire un riferimento nella trasformazione che questa crisi ci impone: non adunare novelle schiere di monaci guerrieri per gettar luce su di un mondo buio, ma disarmarsi per poter cogliere quel “soffio di Dio†capace di distruggere gli idoli e vedere bellezza ove pare non ve ne possa essere.

(Luisito Bianchi, La messa dell’uomo disarmato, pp. 864; e. 19,00; Sironi editore)