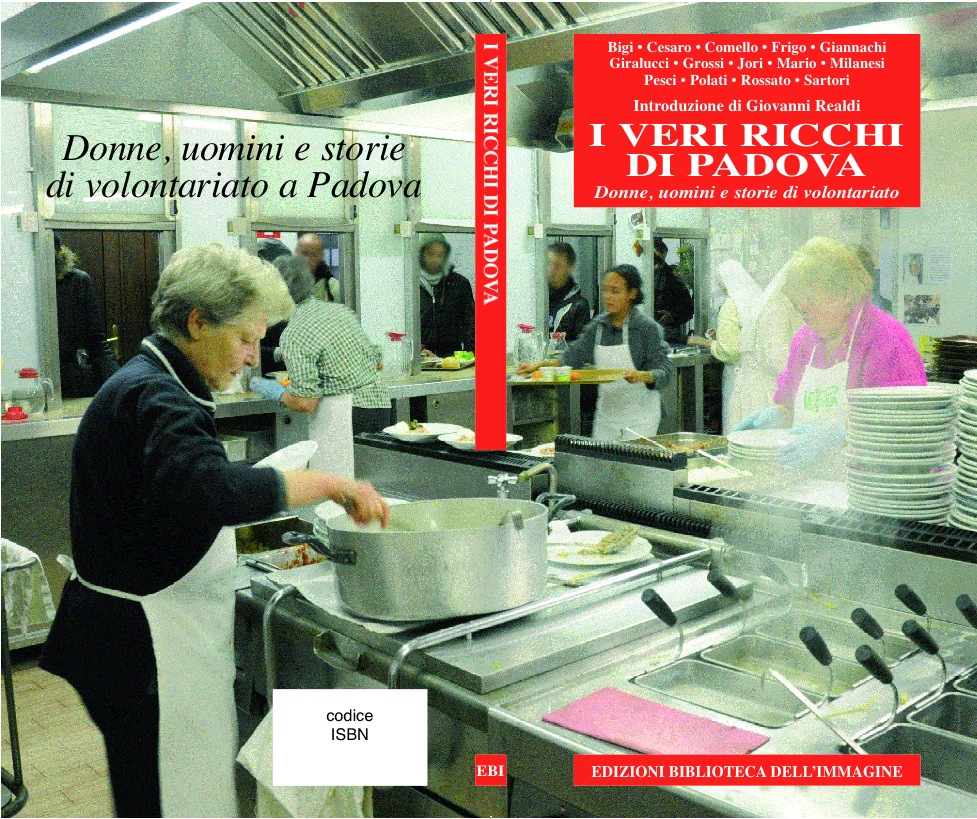

Di che cosa parliamo, quando parliamo di volontariato? Chi è il volontario?

Di che cosa parliamo, quando parliamo di volontariato? Chi è il volontario?

Possiamo affermare, cercando una risposta a questi quesiti, che “volontario†nel senso da noi inseguito è chi liberamente risponde ad un bisogno, chi impiega la propria libertà per “andare verso l’altro bisognosoâ€. E però, come per il dono di Eluard, le parole continuano a mantenersi sdrucciolevoli. Volontario è l’insegnante che si ferma a parlare con lo studente al termine dell’orario scolastico dei suoi problemi, senza poter – qualora lo volesse – trovare una voce nel suo contratto sotto la quale segnare le ore impiegate; è l’assistente sociale che si spinge oltre la meccanica e giuridica soluzione di un disagio; è l’educatore di comunità che accompagna l’esistenza del minore anche dopo la fine del progetto e fuori dalla comunità di accoglienza, quando egli minore non è più, ma i cui problemi rimangono; è l’avvocato o il terapeuta che offrono la propria prestazione pro bono; è il ruolo della nonna o del nonno nell’accudimento quotidiano dei nipoti, nell’ottica di un welfare familiare… In questo senso sono volontari, ma raramente li si chiama tali, l’educatore di Azione Cattolica o il capo scout Agesci; l’animatore del Grest parrocchiale o la signora del bar del patronato, ma anche lo studioso che aggiorna e corregge le pagine di Wikipedia. E oltre, addentrandoci nella complessità del tema: è volontario in questo senso colui che aderisce coscientemente ad un progetto nel Terzo Mondo perché così sta in Brasile senza spendere troppo? E’ tale il milite dell’Associazione di Pubblica Assistenza affascinato dal (relativo) potere di una uniforme? E il presidente di una Organizzazione di Volontariato che attraverso il suo ruolo costruisce una rete di alleati in vista di un debutto politico?

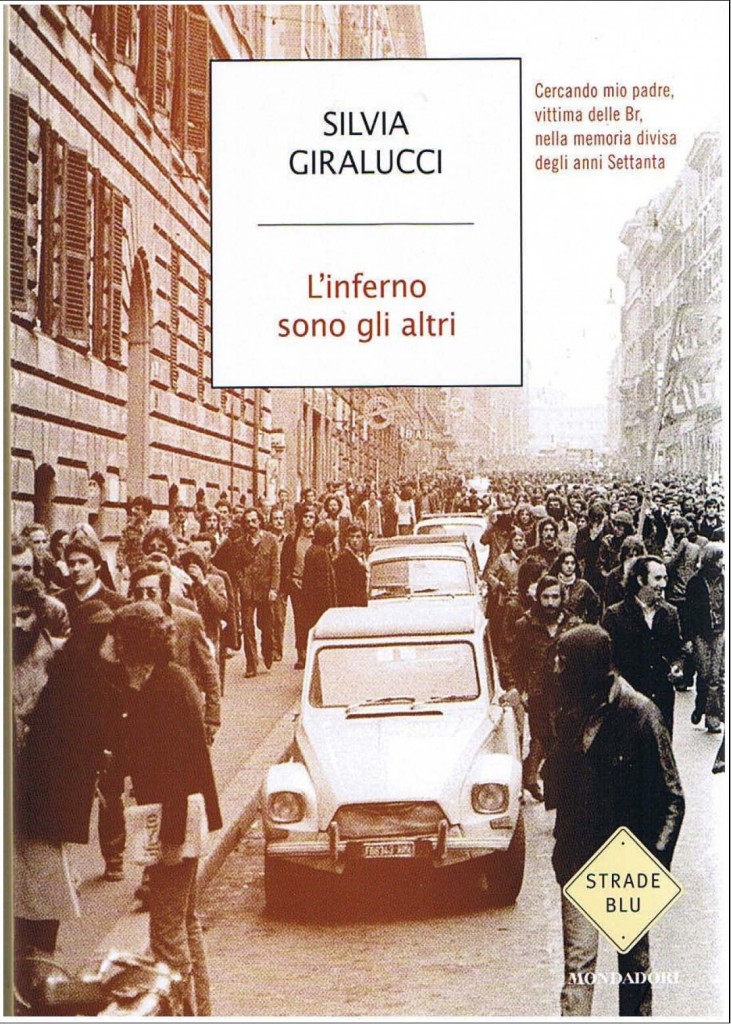

Questo è uno stralcio dell’introduzione a questo libro, scritto attraverso il lavoro di molti giornalisti che hanno interpellato alcuni rappresentanti del volontariato di Padova.

La presentazione avverrà Martedì 11 dicembre alle ore 18,00 presso Palazzo Moroni. L’introduzione a I veri ricchi è una mia riflessione, richiestami tempo fa dagli amici del MoVI e in parte rivista per questa diversa occasione.

La sfida sarà rimanere nell’alveo dell’antiretorica.