Un’occasione, quella della giornata di formazione per gli animatori coinvolti nel Grest 2012 promosso da Oragiovane, per guardarsi indietro. Come altre volte, quando l’energia vitale chiama, le carte preparate vengono mescolate dal vento che si abbatte gagliardo. Quanto avevo scritto diventa afono, vedendo ragazze e ragazzi riuniti per “far bene il bene”.

Un’occasione, quella della giornata di formazione per gli animatori coinvolti nel Grest 2012 promosso da Oragiovane, per guardarsi indietro. Come altre volte, quando l’energia vitale chiama, le carte preparate vengono mescolate dal vento che si abbatte gagliardo. Quanto avevo scritto diventa afono, vedendo ragazze e ragazzi riuniti per “far bene il bene”.

E allora ho deciso di ricostruire la linea del pensiero, fidandomi delle suggestioni.

Una battuta, nell’onirico film di Serrentino, This must be the place, che il protagonista Cheyenne spara tra i ciuffi corvini alla Robert Smith, mi è parsa illuminante. Suona più o meno così: non ci si accorge di quanto breve sia il passo tra il “sarà così” e il “è andata così”. Le due affermazioni sono come le parentesi di una esistenza e la distanza tra di esse misura la realizzazione di questa esistenza stessa. Realizzazione, soddisfazione, serenità … forse felicità , sebbene quest’ultima sia parola piuttosto ingombrante.

Ma il laconico Cheyenne felice non è, e nemmeno soddisfatto. Chiede alla moglie, ma in realtà a se stesso, se per caso non si possa chiamare depresso. Ella semplifica: è solo noia. Ma, anche se il nome non emerge mai, si tratta “semplicemente” di tristezza, e di un tipo di tristezza particolarmente pervasivo, quello per cui la persona non riesce neppure a riconoscersi triste e vive, come dire, spostato rispetto a se stesso. In un altro luogo.

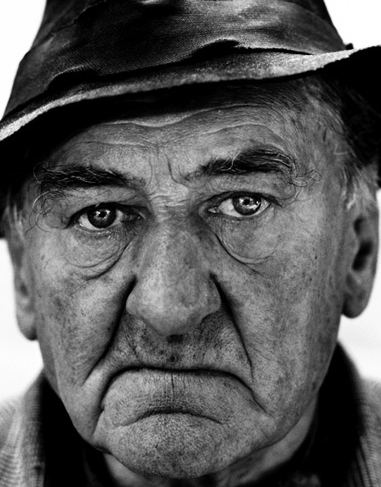

Questo luogo è il balcone di quella casa che possiamo chiamare vecchiaia, o per lo meno il suo inizio. E dal balcone ci si guarda intorno, giù, lontano, verso le strade della città e ci si dice che lì proprio non si vorrebbe essere, che altro avevamo immaginato, o non esattamente immaginato forse, ma si percepisce nettamente la differenza tra il desiderio degli anni giovanili e la realtà dei capelli bianchi (anche se colorati di nero).

Il vecchio guarda indietro, fa memoria. Ma se è triste, coglie il triste. E la memoria diviene una scatola di cose rotte, simboli muti. Avrei dovuto, avrei potuto. Cheyenne avrebbe dovuto dire altre cose al padre, che non ha fatto in tempo a salutare; avrebbe potuto andare a trovarlo prima che il tempo se ne mangiasse la vita. La memoria è la SCATOLA NARRATIVA della sua vita, il modo che ha sempre avuto per guardarsi, le cose che si è sempre ripetuto in testa. E, da sempre, si è ripetuto che il padre non gli voleva bene.

Il vecchio guarda indietro, fa memoria. Ma se è triste, coglie il triste. E la memoria diviene una scatola di cose rotte, simboli muti. Avrei dovuto, avrei potuto. Cheyenne avrebbe dovuto dire altre cose al padre, che non ha fatto in tempo a salutare; avrebbe potuto andare a trovarlo prima che il tempo se ne mangiasse la vita. La memoria è la SCATOLA NARRATIVA della sua vita, il modo che ha sempre avuto per guardarsi, le cose che si è sempre ripetuto in testa. E, da sempre, si è ripetuto che il padre non gli voleva bene.

Che cosa porta un bimbo o un ragazzo a costruire questo pensiero, prima inconscio e poi consapevole, è comunque mistero. Simone Weil diceva che la sofferenza non ha spiegazione. E quando qualche nodo doloroso si forma nei capelli dell’infanzia, poi il lavoro del pettine potrebbe farsi delicato. Come Cheyenne, ciascuno di noi cresce in una scatola narrativa, diventa adulto con una serie di pensieri/regole/convinzioni che sono talmente appiccicate al corpo da sembrare epidermide.

Ma se siamo fortunati arriva la crisi che ci consente di uscire da noi, di non star più nella pelle, di non riconoscersi. Può essere il semplice sentirsi inadeguati, una mattina, seduti sul tram: guardi gli altri e li vedi così sicuri di sé, così a posto nel loro vestire, nella loro musica elegante sparata nelle orecchie, nelle loro scelte. E tu, inadeguato, impreciso.

Ma tu.

Il lavoro dell’educatore è un lavoro poetico, perché ha a che fare con parole nuove. Quelli che per molti – stanchi – genitori sono solo “quelli che fanno giocare i ragazzi del Grest”, sono invece potenziali guidatori di navicelle spaziali, piloti di aerei ipersonici, capitani di caravelle indomabilli. O anche, per stare al tema, archeologi indagatori del perduto.

Il lavoro dell’educatore è un lavoro poetico, perché ha a che fare con parole nuove. Quelli che per molti – stanchi – genitori sono solo “quelli che fanno giocare i ragazzi del Grest”, sono invece potenziali guidatori di navicelle spaziali, piloti di aerei ipersonici, capitani di caravelle indomabilli. O anche, per stare al tema, archeologi indagatori del perduto.

Perché? Perché se scelgono di non ammaestrare, come domatori al circo, ma di ascoltare i ragazzi loro affidati, hanno il potere di creare le condizioni per cui, quegli stessi ragazzi, finalmente liberi di essere, possono intuire nuove parole per descrivere se stessi.

Si badi, non è una questione di età . Anche un bimbo può avvertire che l’adulto che gli sta di fronte si mette a disposizione oppure, come tanti altri, presenta un ulteriore dovere da aggiungere alla lista.

Dovete giocare! Dovete… essere felici. Come si fa ad imporlo? La cura nella preparazione di un Grest – sfondo integratore, tematiche pedagogiche, obiettivi delle giornate – non è lo scientific management applicato alla parrocchia. E’ lo sforzo amorevole di creare l’ambiente adatto in cui accada una relazione tra persone. E se si dà relazione, si dà educazione; e se si dà educazione, ciascuno incontrerà qualcosa di sé, una parola nuova per dirsi. Uscirà dalla vecchia scatola, o la amplierà . Si troverà spostato, o solo felicemente appagato.

Cheyenne è vecchio e non esistono i Grest per i vecchi (sarebbe un’idea). Ma riesce a uscire dalla sua scatola e a comprendere il duro linguaggio d’amore del padre. All’educatore, prima di colori, suoni, magliette e programmi, il compito di accogliere la propria personale scatola narrativa, di far memoria di sé per imparare come esistano davvero parole nuove, o occhi nuovi per vedere quelle passate. Come farlo? Guardandosi intorno, e cercando qualcuno da cui attendere una domanda.

Un’occasione, quella della giornata di formazione per gli animatori coinvolti nel Grest 2012 promosso da

Un’occasione, quella della giornata di formazione per gli animatori coinvolti nel Grest 2012 promosso da  Il vecchio guarda indietro, fa memoria. Ma se è triste, coglie il triste. E la memoria diviene una scatola di cose rotte, simboli muti. Avrei dovuto, avrei potuto. Cheyenne avrebbe dovuto dire altre cose al padre, che non ha fatto in tempo a salutare; avrebbe potuto andare a trovarlo prima che il tempo se ne mangiasse la vita. La memoria è la SCATOLA NARRATIVA della sua vita, il modo che ha sempre avuto per guardarsi, le cose che si è sempre ripetuto in testa. E, da sempre, si è ripetuto che il padre non gli voleva bene.

Il vecchio guarda indietro, fa memoria. Ma se è triste, coglie il triste. E la memoria diviene una scatola di cose rotte, simboli muti. Avrei dovuto, avrei potuto. Cheyenne avrebbe dovuto dire altre cose al padre, che non ha fatto in tempo a salutare; avrebbe potuto andare a trovarlo prima che il tempo se ne mangiasse la vita. La memoria è la SCATOLA NARRATIVA della sua vita, il modo che ha sempre avuto per guardarsi, le cose che si è sempre ripetuto in testa. E, da sempre, si è ripetuto che il padre non gli voleva bene. Il lavoro dell’educatore è un lavoro poetico, perché ha a che fare con parole nuove. Quelli che per molti – stanchi – genitori sono solo “quelli che fanno giocare i ragazzi del Grest”, sono invece potenziali guidatori di navicelle spaziali, piloti di aerei ipersonici, capitani di caravelle indomabilli. O anche, per stare al tema, archeologi indagatori del perduto.

Il lavoro dell’educatore è un lavoro poetico, perché ha a che fare con parole nuove. Quelli che per molti – stanchi – genitori sono solo “quelli che fanno giocare i ragazzi del Grest”, sono invece potenziali guidatori di navicelle spaziali, piloti di aerei ipersonici, capitani di caravelle indomabilli. O anche, per stare al tema, archeologi indagatori del perduto.