Lo sguardo è quello di sempre: candido e provocatorio. Franz mi osserva sospeso per qualche istante e poi, come un eroe disegnato su di un vaso greco, scocca la freccia, preciso: «Prof vedo che ultimamente non scrive niente di suo sul blog, ma riporta solo cose altrui…». Colpito. Il mio tallone d’Achille di questo momento, e cioè il tempo, che è sempre tempo altrui.

Lo sguardo è quello di sempre: candido e provocatorio. Franz mi osserva sospeso per qualche istante e poi, come un eroe disegnato su di un vaso greco, scocca la freccia, preciso: «Prof vedo che ultimamente non scrive niente di suo sul blog, ma riporta solo cose altrui…». Colpito. Il mio tallone d’Achille di questo momento, e cioè il tempo, che è sempre tempo altrui.

E allora.

Pensavo, l’altro giorno, leggendo le belle cifre di Internazionale sul suo festival ferrarese (QUI i dati sull’interesse a mezzo tweet), alla potenzialità di legame sociale contenuta in queste occasioni: con l’occasione di ascoltare il punto di vista sul mondo di una certa persona (o di vedere, se son foto), incontro altre persone accomunate dal medesimo interesse. Poi, chi lo sa, nasce un collegamento, un appuntamento altrove, uno scambio di libri, un’associazione, un partito, una casa editrice…

Con questi pensieri in testa, inciampo nella “Bustina di Minerva” di Eco, da cui riporto queste parole (Eco sta parlando dei vari Festival di cui l’Italia è fiorita):

la gente (almeno, molta gente) non è stupida come pensano i produttori di trash televisivo, e gli editori di riviste a colori sulle affettuose amicizie di attrici e calciatori. Vogliono qualcosa di serio da mettere sotto i denti. Voi mi colmate di grandi fratelli? Ebbene, vorrei un poco di Platone. Sembra un’esagerazione, ma le cifre sono cifre: moltissimi vogliono sentirsi coinvolgere in esperienze “nutritiveâ€. Giocherà anche l’elemento turistico, ma non è il turismo delle famiglie che vanno a vedere il Mulino Bianco (se non ci credete c’è, e ci vanno). E ci vanno anche moltissimi giovani, in parte quelli cui l’università del triennio sta dando meno di un tempo. Un altro elemento è che questa gente vuole incontrare persone in carne e ossa. Certo, se andate su Internet potete trovare i testi di molti di coloro che parlano ai vari festival, e forse potete persino vederli mentre si parlano addosso in televisione, e se vi sono piaciuti o dispiaciuti potete dirlo a qualche fantasma di corrispondente elettronico via Twitter o Facebook. Ma evidentemente non basta: c’è un bisogno profondo di contatti faccia a faccia, di vicinanza fisica. C’è anche del divismo? In parte sì, posso vedere in persona l’autore che amo e magari chiedergli un autografo e persino un “selfieâ€; ma in fin dei conti questi fan vogliono vedere un filosofo o un poeta e non una valletta.

Dunque la gente si muove, perché non si accontenta. Nemmeno di accumulare pagine da leggere sui tablet, che poi magari non leggeremo mai.

Severgnini, quando lo incontrammo nella scuola in cui faccio l’insegnante, ci parlò del “Five million club”, cioè della cifra di italiani che – in genere e generale – si informano. E’ un numero dolente, specie per questa fase storica in cui i giornali cartacei debbono reinventarsi, immaginando nuove combinazioni con soluzioni WEB (e non solo quelli che vendono di meno, ma anche il già citato, ottimo, Internazionale, come QUI ci spiega il suo direttore Giovanni De Mauro).

Ecco: io ho un problema allergico, che mi fa venire delle bolle in testa. Accade quando, la mattina in bicicletta, sfreccio davanti ai giornalai (a proposito, perché abbonarmi all’altrettanto ottimo Pagina99 se, pur spendendo [molto] di meno, in qualche modo tolgo lavoro ai giornalai, nella fattispecie a Fabio che mi procura ogni cosa uscita negli ultimi 10 anni, e contribuisco al losco mercato della logistica?) – beh insomma, non proprio sfreccio, perché faccio a tempo a leggere quelle cose di carta che stanno in piedi fuori dalle edicole e che mi pare si chiamino strilloni, come i ragazzetti di inizio secolo scorso, i newsboys. E quelle cose scritte a caratteri cubitali e immaginate dai più fetenti giornalisti (?) mi fanno venire le bolle in testa. Perché sono fatte apposta per solleticare la nostra parte peggiore e correre ad acquistare i sempre peggiori quotidiani locali, per abbeverarsi del sangue versato, delle rapine-finite-male, del 14enne/imprenditore suicida, del povero anziano trovato cinque giorni dopo.

E allora, a chi sono dedicati gli strilloni? Riguardano il Five Million Club? Oppure parlano alla pancia di qualche altro million di persone, che immaginano – loro, gli intellettuali – passare dal frigorifero pieno di cose non biologiche alla TV per guardare Uominiedonne?

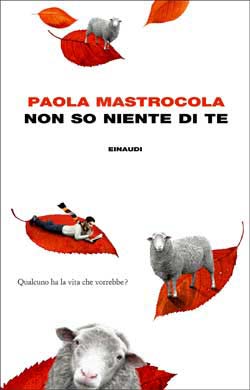

Ebbene, in questa foga di ascoltare un pezzetto di Platone, mi sono recato ad un paio di appuntamenti in zona. Il primo, organizzato da Macondo, con Luigi Zoja, psicoanalista junghiano, a propositi di questo libro; il secondo, opera di Segnavie, per Nuccio Ordine e quest’altro libro. Due serate buttate via, che era davvero meglio stare a casa e rileggersi il Fedone.

Intendiamoci: si tratta di due persone illuminate e valide, che hanno davvero qualcosa da dire. Di Zoja ho amato “Il gesto di Ettore”, un libro decisivo per chiunque si appresti a diventare padre. Eppure quella sera, e non per sua volontà – ma nemmeno degli organizzatori, il vento del gurismo si è abbattuto su Bassano, spazzando via l’opportunità di capire il senso del libro e dell’occasione. Dopo un’attenta analisi delle possibilità e dei limiti del Sessantotto, Zoja ha imboccato una strada importante, ma del tutto secondaria in quel momento (questioni ecologiche e nemmeno troppo approfondite). Nel narrare le argomentazioni, condivisibili (anticipate tra gli altri in questo libro francese, un bel po’ di tempo fa), a proposito della necessità (camusiana, direi) di abbandonare le grandi Risposte, per cercare percorsi minimi di rinnovamento – le Utopie Minimaliste appunto, Zoja non ha fatto la cosa più ovvia: cedere il microfono alla platea e lasciare che venissero raccontate queste micro scelte rivoluzionarie. Che ci sono! Specie a Macondo.

Quanto a Ordine, la sala strapiena del Centro Papa Luciani, ha riprodotto il medesimo effetto-Guru. A sua discolpa devo dire che non sono rimasto oltre la prima ora – e non ho ascoltato lo cambio con Mieli. E però già mi bastava (e non solo a me… O forse era il richiamo di un bicchiere e una fumata in una sera di autunno?). La tesi è interessante (guardatevela), ma proprio per questo meritava argomentazioni serrate e non una serie ininterrotta di slogan contro cose magari vere – la mentalità mercantile che ci affoga – ma del tutto in linea, essendo appunto slogan, con tale mentalità mercantile. Pubblicità progresso.

Dunque, Platone. Se dobbiamo fermarci alle risposte, a tesi già confezionate, allora tanto vale leggere gli strilloni e i quotidiani di Padova. Anche se venissero da illuminate menti, da uomini e donne di ferrea morale e di spaziosa cultura, si tratta pur sempre di risposte. E non di domande. Il punto è che, ascoltata una proposta di ragionamento, dovremmo sederci in cerchio e poi parlarne, discuterne e litigarne perfino. Argomentare pro e contro fino a che non siamo stufi, ma argomentare e non affermare e poi ritirare la mano. Ma sciogliere insieme il nodo del pensiero, ascoltando Socrate e mettendolo alla prova, per poi accoglierne la conclusione, magari, o andarcene insoddisfatti a guardare la mariadefilippi.