Leggere gli autori delle cosiddette Scuole ellenistiche rimane uno dei doveri (e piaceri) di chiunque. Ma avere la possibilità di condividere alcune intuizioni di Seneca, Marc’Aurelio ed Epicuro (in ordine sparso) con un gruppo di ragazzi, è un’esperienza appagante. Come diceva il buon Sandro Onofri, questi sono i momenti in cui ringrazio per la professione che ho scelto.

Leggere gli autori delle cosiddette Scuole ellenistiche rimane uno dei doveri (e piaceri) di chiunque. Ma avere la possibilità di condividere alcune intuizioni di Seneca, Marc’Aurelio ed Epicuro (in ordine sparso) con un gruppo di ragazzi, è un’esperienza appagante. Come diceva il buon Sandro Onofri, questi sono i momenti in cui ringrazio per la professione che ho scelto.

Il dialogo è nato a partire da una provocazione che l’imperatore filosofo riprende da Epitteto (attenzione! Si tratta davvero di un messaggio difficile da ascoltare!):

“Baciando il figlioletto bisogna aggiungere tra sé: «Domani forse morirai». «Ma sono parole di cattivo augurio». «Nessun cattivo augurio – diceva Epitteto -: indicano invece un fatto naturale; altrimenti anche la mietitura delle spighe diventa un cattivo augurio”.

L’anticipazione di un fatto che gli stoici considerano fisiologico, come la morte, avvicinabile al taglio del grano o alla vendemmia, porta il filosofo a considerare tale eventualità reale e addirittura vicina anche per il proprio pargolo. Cattivo augurio? (Diremmo oggi: vuoi portare sfiga?) Non si tratta di pronosticare la morte della persona che ci è più cara al mondo, ma se mai di considerarne appieno la vita, proprio esercitandosi al pensiero della sua conclusione.

Nella concezione stoica della cosiddetta Atarassia (lett. assenza di turbamento), che possiamo pensare anche come Indifferenza (dare alle cose l’egual peso che esse meritano nell’economia del cosmo) o Magnanimità (dilatare il proprio animo affinché possa ospitare continuamente alternative alla prima impressione o al giudizio immediato), immaginare per un padre la possibilità della morte del figlio significa esercitarsi a rinunciare al pieno controllo sulla sua vita.

In altri termini, significa avere ben chiaro che noi possiamo naturalmente desiderare la felicità di nostro figlio, ma che dobbiamo fare i conti con le nostre effettive possibilità di realizzarla. Se essa diventa una sorta di imperativo o addirittura di ossessione, probabilmente otterremo l’effetto opposto. Soffocheremo la nostra creatura con il bene che per lei desideriamo.

Lancio al gruppo di ragazzi uno spunto. Se decidessi di intraprendere un secondo lavoro per poter garantire a mia figlia un livello di vita (economicamente) superiore, sono sicuro che il tempo sottratto a lei non sia in ultima analisi più dannoso per la nostra relazione? Oppure, in altri termini, sono certo che l’esigenza economica non diventi per me una sorta di “passione triste” che si metta in mezzo tra me e lei?

A questo quesito si alzano le barriere, quasi fosse avvertito come una critica al tempo lavorativo dei genitori (formulata per di più da chi, nella vulgata, lavora mezza giornata). Ma non è così.

Incrocio allora questa possibilità con un altro elemento: nei mesi passati una studentessa chiese di poter parlare del fenomeno dei suicidi a causa della crisi e del fallimento della propria azienda. Talvolta, nelle ultime drammatiche spiegazioni del gesto, figurava la vergogna di fronte ai figli, o il timore di non poter garantire loro una vita dignitosa.

Allora, una ragazza disse una cosa che mi diede da pensare: sono grata ai miei genitori per quello che mi danno, tuttavia vorrei vivere diversamente da loro il lavoro. Come dire: è un ingrediente fondamentale dell’esistenza, ma attenzione che non invada ogni ambito dell’esistenza stessa.

Gli stoici s’intendevano di suicidio, giacché lo consideravano l’ultima spiaggia dell’uomo assennato nel momento qualora le condizioni materiali di vita non gli consentissero più di praticare la virtù. Non è quindi un suicidio cercato, come si suole dire, per disperazione e sul quale non è possibile – né corretto – esprimere alcun giudizio. Se mai, una domanda: quale visione del lavoro avevano queste persone? Quale peso ad esso attribuivano?

I ragazzi Рquesto ̬ il primo elemento fondamentale, che costituisce una conferma Рosservano continuamente gli adulti. Che lo facciano consapevolmente o meno, cercano un confronto, una pietra di paragone; misurano le azioni con le parole che i genitori o gli insegnanti pronunciano, ne verificano la coerenza o meno.

Il secondo elemento: alcuni di essi raccontano come hanno compreso quanto il lavoro sia una parte fondamentale della vita adulta e come sia necessario sacrificare il tempo passato con i figli in nome della professione. Sono anche consapevoli che questo sacrificio corrisponde al desiderio di realizzarsi pienamente come persone: non è un dramma, ma un’esperienza di creatività e di impegno personali. Emerge chiaramente come in queste famiglie accada un fecondo e continuo dialogo su quello che la vita richiede, sui patti ai quali dobbiamo scendere, ma anche sui risultati che fanno dell’esistenza un’esperienza entusiasmante.

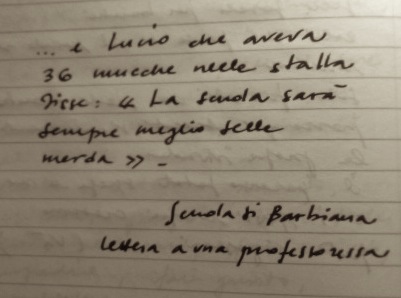

Altri ragazzi rimangono perplessi. Sono coloro che in silenzio annuiscono quando vengono posti di fronte all’idea di come davvero qualche adulto – forse messo alle strette – abbia prediletto il lavoro (la carriera) alla famiglia. Può sembrare retorico, o cinematografico… Ma neo fatti accade. Si potrebbe dire che non si sentano scelti sino in fondo. Spesso sono i medesimi che comprendono che, qualche volta, giustificare le scelte con un “è per il tuo/vostro bene” nasconda alcune ambiguità . Non le sanno sviscerare, ma le avvertono e si ritraggono. Più di qualche volta sono coloro che faticano a trovare nella scuola un senso, una buona occasione, una sfida ottimale e si trovano piuttosto a subirla.

Ecco quindi il terzo elemento: impariamo a fare “il nostro dovere” non perché ci venga insegnato a parole. Ma perché conviviamo con persone che fanno del proprio dovere un’occasione di ricerca del senso della vita. Non l’unica, non quella esclusiva. Nel lavoro c’è un senso, ma il lavoro non coincide con il senso. Quale esso sia, nemmeno gli stoici possono rivelarcelo in maniera assoluta. Ma dal loro pensiero possiamo prima di tutto riconsiderare questa parola – dovere – spesso non amata (perché spesso imposta) e insieme lasciarci ispirare per la nostra personale ricerca di senso.

IL PRESIDENTE ha una caratteristica che balza agli occhi di chiunque lo avvicini: mentre gioca a bocce o beve birra, durante la notte o quando copula; persino nelle sedute parlamentari che presiede da quando si è verificato il gran cambiamento. Più di un movimento delle sue mani lascia trasparire questa sua caratteristica, inspiegabile a tutti, e che tuttavia appare così evidente da non sfuggire nemmeno ai profani. Si sostiene che la sua origine vada ricercata in un processo che non si può, né si vuole, più arrestare. Si richiamano alla memoria momenti in cui si sono percepiti fenomeni che potrebbero averla determinata. In realtà tutti sanno di cosa si tratti. Nel timore di poter essere chiamati a risponderne, evitano d

IL PRESIDENTE ha una caratteristica che balza agli occhi di chiunque lo avvicini: mentre gioca a bocce o beve birra, durante la notte o quando copula; persino nelle sedute parlamentari che presiede da quando si è verificato il gran cambiamento. Più di un movimento delle sue mani lascia trasparire questa sua caratteristica, inspiegabile a tutti, e che tuttavia appare così evidente da non sfuggire nemmeno ai profani. Si sostiene che la sua origine vada ricercata in un processo che non si può, né si vuole, più arrestare. Si richiamano alla memoria momenti in cui si sono percepiti fenomeni che potrebbero averla determinata. In realtà tutti sanno di cosa si tratti. Nel timore di poter essere chiamati a risponderne, evitano d