Quel che segue è il resoconto a grandi linee, commentato dalle “slides” da me impiegate, della serata organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali e dal Tavolo territoriale sulla famiglia, insieme alla Scuola del Legame Sociale di Padova, del mio intervento sul tema della “famiglia bunker”.

Il tema nasce dopo il primo incontro, a cura di Michele Visentin, sugli aspetti sommersi, sulle trappole relazionali della famiglia: la famiglia “Iceberg”.

Il mio osservatorio, il punto di vista, è quello della relazione con gli adolescenti, vissuta come insegnante, ma anche come counsellor; con un occhio attento all’enorme potenzialità del volontariato, della “scelta solidale”, che permetterà , alla fine del discorso, di gettare uno sguardo fuori dai bunker nei quali siamo costretti.

Quando provo a introdurre un certo tema di filosofia, impiego questo brano tratto dal diario di Alda Merini:

La possibilità reale di interrompere il gesto impulsivo, insieme al rimando alle situazioni drammatiche di internamento prima di Basaglia, costituiscono per me ottimi spunti di dialogo. Ma è capitato questo: di fronte al racconto di Alda, Chiara, in prima fila, interrompe il discorso (“posso dire una cosa?”), perché rapita dall’esigenza irrefrenabile di prendere parola a favore di quelle persone, vittime di psicopatici, che ne subiscono la violenza. Come i bambini degli asili, nelle tremende immagini delle “telecamere nascoste” viste tempo fa. Il filo del discorso si smarrisce, emerge decisamente la voglia rabbiosa di giustizia. Devo mollare il mio filo logico, perché ora questa esigenza è più forte.

Ma, mi chiedo: perché emerge? Perché Chiara non può sostare di fronte alla (nella) narrazione, prendendo le distanze? Certo: ha diritto di parola. Ma perché il mio riferimento schizza, in lei, verso queste immagini paurose?

Ho percepito con nitidezza l’esistenza di un “bunker”. Potrebbe essere scambiato con un pregiudizio, in realtà non si tratta di una convinzione depositata, quanto di un movimento di distorsione del pensiero che, non tollerando un certo stato emotivo, viene attirato da un contenuto capace di contenere, di dar un nome, a quello che capita interiormente. Il discorso razionale, la narrazione, viene interrotto, spezzato e ricostruito altrove, nella mente gestita dalla “pancia”.

Non era la prima volta, in contesto scolastico, che mi trovavo di fronte ad un pensiero totalizzante di questo tipo. In un’assemblea sulle carceri, di fronte al tentativo del giudice minorile di comunicare il senso e la portata della pena come rieducazione, una studentessa prese la parola per affermare: che cosa direbbe se sua figlia venisse fatta oggetto di una violenza?

Perché accade questo fenomeno? Di che cosa è indizio?

Queste esperienze confermano una mia convinzione: il lavoro con gli adolescenti costituisce un ottimo osservatorio sulla nostra società .

E questo accade per un motivo generale, quasi una impostazione epistemologica, ben riassunta dalle parole di Luigi Meneghello:

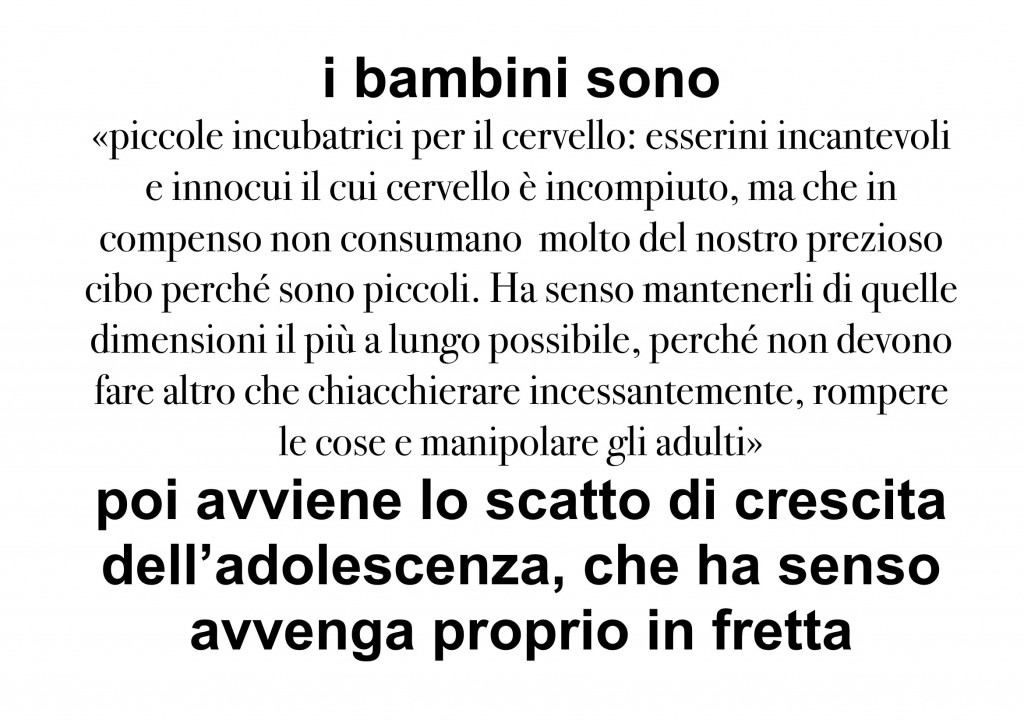

Il secondo motivo è anch’esso di ordine strutturale e viene dalla storia dell’evoluzione umana. La domanda radicale che si pone David Bainbridge è questa: come mai l’esistenza degli esseri umani prosegue così tanto dopo la fine dell’età fertile? La risposta contiene un’ipotesi stuzzicante – come la chiama lui: perché il compito dell’adulto è la cura del piccolo, prima del bambino, poi dell’adolescente.

Non si tratta di una sorta di “comandamento morale”: la cura è iscritta nel nostro evolverci come specie, con la nostra caratteristica peculiare, il cervello umano, che diviene quel che è proprio durante l’adolescenza.

FINE PRIMA PARTE. VAI ALLA SECONDA